こんにちは、たたみの冷凍みかん箱管理人のtatamiです。今日は、ずっとリクエストをもらっていた『汝、星のごとく』について、ネタバレありでがっつり語っていきます。

汝星のごとくネタバレで検索してきたあなたは、あらすじや結末だけじゃなく、青埜櫂と井上暁海の恋の行方や主要キャラのその後、北原先生との結婚生活がどう終わるのか、さらには毒親や遠距離恋愛のテーマ、重いとかつまらないといった評価の理由、映画化や実写キャストに関する情報まで、一気に整理したいところかなと思います。

これから読もうか迷っている人は、「バッドエンドすぎて心が折れないかな」「本当に自分に合う作品なのか事前に知りたい」という不安があるはずですし、すでに読了済みの人は「結末の解釈がこれで合っているのか」「暁海の選択をどう受け止めればいいのか」とモヤモヤを抱えているかもしれません。ここ、かなり気になりますよね。

この記事では、物語の流れを頭から順番に追いながら、重要なネタバレを丁寧に押さえつつ、ふたりの恋の行方や星のタイトルの意味、毒親や優しさの罠というテーマまで、私なりのオタク視点で深掘りしていきます。映画化の前に原作を復習したい人も、読後の喪失感を少しでも言語化したい人も、この1本で心の整理ができるようにまとめていくので、ゆるっとお茶でも飲みながら読み進めてもらえると嬉しいです。

- 『汝、星のごとく』の物語全体のネタバレと時系列が整理できる

- 青埜櫂と井上暁海、北原先生や尚人の運命と関係性が理解できる

- タイトルの星や灯台守が示すテーマと「優しさの罠」の構造がわかる

- 読後のモヤモヤや映画化への期待を、自分なりに言語化できる

『汝、星のごとく』ネタバレの全体像

まずは、「結局この物語はどこからどこまでを描いているのか?」という全体像から押さえていきます。高校時代の出会いから、東京での成功と破滅、暁海の結婚と離婚、櫂の病気と尚人の悲劇、そしてエピローグで語られる「その後」まで、ざっくりした地図を持って読むだけでも理解度が一気に変わるんですよね。ここでは、ストーリーの骨組みと、重要なネタバレの位置関係を整理していきます。

物語概要

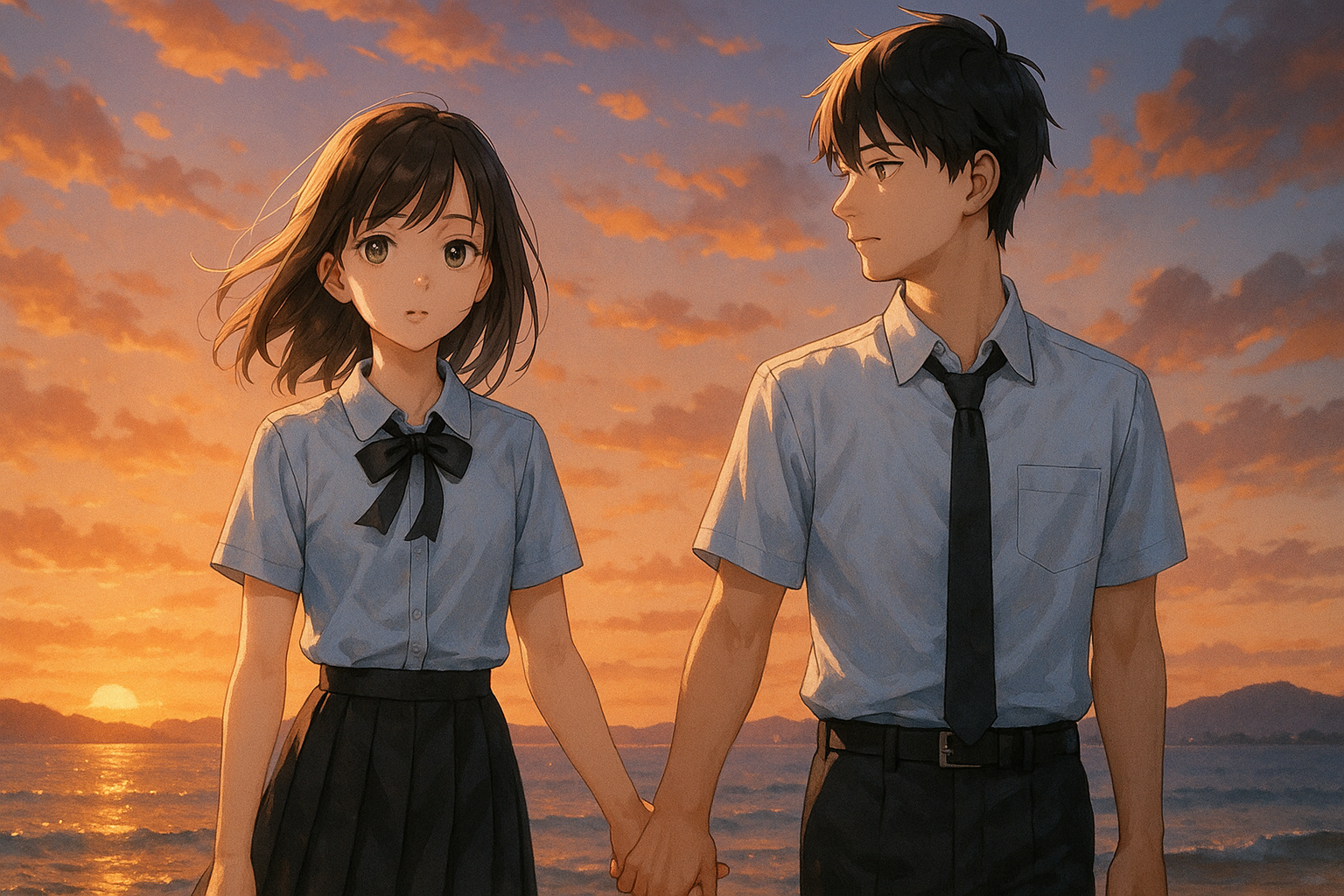

『汝、星のごとく』は、瀬戸内海の小さな島を舞台に、青埜櫂と井上暁海という2人の少年少女が出会い、その後十数年にわたって「愛」と「人生」を選び続ける物語です。ふたりとも、一見すると普通の高校生に見えますが、どちらの家庭もかなりハードモードで、いわゆる「毒親」のもとで育ってきた子どもたちです。島社会の狭さやゴシップ体質も相まって、家でも外でも安心できる場所がない中で、唯一の逃げ場としてお互いの存在を見つけるところから物語が始まります。

櫂は奔放な母親に振り回され、住む場所を転々としながら育ってきた転校生です。彼は「ちゃんとした大人」から守られた経験がほとんどなく、その寂しさを埋めるように漫画を描き続けてきました。一方、暁海の家庭も壊れていて、父の不倫と母の不安定さ、周囲からの好奇の目にさらされながら、なんとか「普通の女の子」を装って生きている状態です。そんなふたりが島で出会い、互いの傷や事情を共有するうちに、恋人という関係へと進んでいくのが前半の大きな軸です。

高校卒業後、櫂は漫画原作者として東京に出ていきます。島出身の高校生が大都会で夢を追うって、それだけ聞くと王道のサクセスストーリーっぽいですよね。でも、ここからが凪良ゆうらしいところで、成功は決して救いにはなりません。櫂は仕事で認められ、人気作も生まれていく一方で、生活は荒み、過労やプレッシャー、母親の問題、周囲の人間関係が絡み合って、自分自身をどんどん追い詰めていきます。

暁海は島に残り、地元で働きながら、毒親の面倒を見つつ、遠距離恋愛を続けます。電話やメールでつながり続けようとするけれど、物理的な距離と生活リズムの違い、櫂の成功による価値観のズレがじわじわ広がっていく。遠距離あるあるですが、この作品はそこをかなりリアルに描いていて、「この感覚わかる…」と刺さる読者も多いはずです。

その後、30歳前後になったタイミングで、暁海は恩師である北原先生からのプロポーズを受け入れ、櫂ではなく「安定した結婚」を選びます。この瞬間が、物語全体の大きなターニングポイントです。櫂は暁海の結婚を知り、漫画家としての引退を決意し、ほどなくして胃がんステージ3という診断を受けます。そのうえで、唯一の友人である尚人が自殺してしまうというダブル・トリプルパンチが襲いかかり、彼の人生は一気に破滅的な局面へと傾いていきます。

ラスト付近では、病気と向き合う櫂と、結婚生活にピリオドを打とうとする暁海が、もう一度静かに向き合う時間が描かれます。そこには、青春時代のような甘さはほとんどなくて、諦めや後悔、でも確かに残っている愛情がしっとりと混ざっている感じです。エピローグでは、暁海が「ピリオドを打ち直す」という表現で自分の人生を再構築し、それでもなお櫂との記憶を、自分の中の星として抱え続ける姿が描かれます。ハッピーエンドではないけれど、単なるバッドエンドとも言い切れない、不思議な余韻の残る物語なんですよね。

時系列

『汝、星のごとく』は、時間軸がけっこう長くて、初読では「今このふたり何歳だっけ?」と迷子になりがちです。そこで、ここでは高校時代からエピローグまでの大まかな流れを、ざっくり整理してみます。細かい年数や季節の描写は本文にたくさん出てきますが、まずは「だいたいこのあたりの年齢でこういう出来事があった」というレベル感で押さえておくと、後半の展開も追いやすくなりますよ。

| 大まかな時期 | ふたりの年齢と主な出来事 |

|---|---|

| 高校時代 | 櫂が島に転校してきて、暁海と出会う。互いの家庭環境を打ち明け合い、「逃げ場」としての関係が始まり、やがて恋人同士になる。 |

| 卒業直後〜20代前半 | 櫂が漫画原作者として東京へ。デビューに成功し、作品が軌道に乗っていく。暁海は島に残り、地元で働きながら、遠距離恋愛を続ける。 |

| 20代半ば | 櫂の仕事が多忙になり、生活も荒れていく。暁海との連絡が減り、浮気や金銭トラブルも絡んで、関係の空気が少しずつ冷え始める。 |

| 20代後半 | 暁海は毒親のケアや島での生活に疲弊しつつも、なんとか踏ん張る。一方、櫂は精神的にも肉体的にもボロボロになり、島に帰ることも、暁海との距離を縮めることもできなくなっていく。 |

| 30歳前後 | 暁海は恩師・北原先生からのプロポーズを受け入れ、結婚を選択。櫂はその知らせを受けて漫画家を引退し、直後に胃がんステージ3と診断される。さらに、友人の尚人が自殺してしまう。 |

| 30代前半〜エピローグ | 暁海は「奇妙な結婚生活」を経て、自分の意思で離婚を選び、「ピリオドを打ち直す」。櫂の病状や生死については、わざと余白を残した描かれ方をし、読者それぞれに解釈の余地が残される。 |

こうして時系列を俯瞰してみると、物語全体が「出会い」「離れ」「それでもまだ続いていく人生」の3段階で構成されているのが見えてきます。高校時代は、ふたりが同じ場所にいて、同じものを見ていられる貴重な時間です。その後、東京と島という物理的な距離と、仕事や家族という現実的な問題によって、どんどん世界が分かれていきます。そして30代に入ると、恋の形は変わってしまったけれど、それぞれが自分の人生をもう一度選び直すフェーズに入っていく。

この長い時間の流れがあるからこそ、ラストで暁海が自分の足で立とうとする姿に重みが出るし、櫂の病気や尚人の悲劇も、「若気の至り」で済まされない現実として刺さってきます。高校時代だけを切り取れば、ある意味でよくある青春恋愛ものとして読めるかもしれませんが、そこから先の二十代・三十代の描写が、この作品を一段階も二段階も重いところへ引き上げている印象です。

また、時系列が進むにつれて、同じ出来事に対するふたりの解釈が変わっていくのもポイントです。高校時代に交わした言葉や約束が、後年ふと思い出されるとき、その意味が変質している。その「解釈のズレ」こそが、後半のすれ違いを生むエンジンにもなっていて、読者としても「あのシーンってそういう意味だったのか」と、何度か読み返したくなる仕掛けが埋め込まれているなと感じました。

櫂の変化

櫂の人生は、一言でまとめると「才能があるのに、心が追いつかない男」の物語です。彼は子どものころから、母親の恋愛や男関係に巻き込まれてきたせいで、安心して眠れる場所や、無条件に甘えられる大人をほとんど知りません。そんな中で、唯一自分の内側を自由に吐き出せたのが漫画で、その才能が本当に開花してしまうのが皮肉なんですよね。才能があるからこそ、社会の大きな波の中に放り込まれてしまうわけです。

島で暁海と出会ったころの櫂は、まだ「傷だらけだけど可燃性の高い青年」という感じで、読者からするとかなり魅力的です。ぶっきらぼうだけど優しいところがあるし、暁海の痛みにもちゃんと気づける。彼にとって暁海は、「世界で唯一自分をきちんと見てくれる人」であり、「ここだけは大丈夫だと思える場所」だったはずです。その安心感があったからこそ、彼は東京で勝負する勇気を持てたとも言えます。

ただ、東京に出てからの櫂は、本当にしんどいです。漫画原作者としての仕事は順調で、作品は売れ、周囲からも期待される。だけど、その成功を支える生活はボロボロで、締切に追われ、身体は疲れきり、人付き合いのストレスも大きくなっていく。そこに、母親の金銭問題や、島との距離感、暁海とのすれ違いが次々とのしかかり、彼は「成功しているのに幸せじゃない」状態に追い込まれていきます。

この辺りの櫂の描写は、「夢を叶えたのに全然楽しくない」という、クリエイターものあるあるをかなりえぐる形で描いていて、読んでいて胃が痛くなるレベルです。彼は暁海に恥ずかしくない自分でいたくて、仕事にしがみつくのですが、その結果として暁海との距離を広げてしまう。お金や名声を得ることで、「島時代の自分」と「東京の自分」とのギャップがどんどん広がり、そのねじれが彼を追い詰めていきます。

そして30歳前後、暁海の結婚を知った瞬間、櫂の中で「支え」として機能していた最後の一本の柱が折れてしまいます。彼にとって暁海は、恋人であると同時に、「自分が生きている理由」そのものだったと言ってもいい存在です。その彼女が、もう自分の人生のパートナーとしては戻ってこないと知ったとき、櫂は漫画家としての引退を決めます。この決断は、単なる仕事の方向転換ではなく、「自分の人生の物語をここで終わらせる」ような重さを持っています。

直後に判明する胃がんステージ3という診断は、物語的にはあまりにも象徴的で、「人生の希望を失った瞬間に、身体も壊れていく」という残酷なリンクを見せつけてきます。さらに追い討ちをかけるように、唯一の友人・尚人の自殺という出来事が重なり、櫂は「誰も救えなかった自分」と向き合わざるを得なくなります。才能、成功、愛、友情、そのどれもがうまくつかみきれなかった青年の姿として、櫂は最後まで読者の胸に刺さり続けるキャラクターだなと感じました。

暁海の決断

暁海は、一見するとおとなしめで、優等生タイプのヒロインに見えますが、その内側には相当なタフさと諦めの混ざった「しぶとさ」があります。子どものころから壊れていく家庭を横目で見ながら、母親の面倒を見て、周囲の視線を耐え続けて生きてきた彼女は、感情を爆発させるよりも、「やり過ごす」「受け入れる」「自分が我慢する」を選び続けてきた人です。そのクセが、良くも悪くも物語の後半の決断に直結していきます。

高校時代の暁海は、櫂と一緒に星を見たり、将来の話をしたりしながら、「ここではないどこか」への希望を共有していました。櫂が東京で漫画を描き、いつか自分もそこに行くかもしれない未来をぼんやりと夢見ていたはずです。でも現実には、家計の問題や母親のケア、島から出ることへのハードルの高さが重なって、「今すぐ全部を捨てて彼のところに行く」という選択肢は取りにくい。そこで暁海は、島に残ることを選びます。

20代に入ると、その選択の重さがじわじわ効いてきます。友人たちは結婚したり島を出たりして世界を広げていくのに、自分は相変わらず毒親のそばで生活を回している。櫂が東京で成功していく姿は嬉しいけれど、同時に「自分だけ取り残されているのでは」という焦りやみじめさも生まれてくる。遠距離恋愛の連絡頻度が落ちていく中で、彼女は「この恋にしがみつくことで、逆に櫂の足を引っ張っているのでは」と考えるようになります。

そんなタイミングで登場するのが、恩師・北原先生です。彼は、子どものころから暁海の家庭環境や性格を見てきた大人であり、島の中では珍しい「信頼できる大人枠」の人物です。北原のプロポーズは、恋愛的なドキドキというより、「これからの人生を一緒に穏やかに過ごさないか」という提案に近いものに見えます。暁海にとってそれは、「毒親から距離を取る」「島の中での立場を安定させる」「ひとりで生きなくてよくなる」という複数のメリットがセットになった提案でした。

だからこそ、暁海は30歳を前にして、「櫂との不安定な未来」ではなく「北原との安定した結婚」を選びます。この決断は、ロマンチックな意味では裏切りに見えるかもしれませんが、暁海自身の人生を守るための、苦しすぎる自己防衛でもあります。彼女は、自分がこれ以上ボロボロになる前に、「自分を守るための選択」をしたとも言えるんですよね。もちろん、その選択が結果的に櫂の人生を大きく狂わせてしまうのが、物語の皮肉であり、「優しさの罠」の一番きつい部分でもあるのですが。

暁海の決断のすごいところは、「安全な結婚を選んだまま終わらない」という点です。彼女は、北原との結婚生活を通じて、「安定の中で自分が何を失っているのか」「誰のための人生を生きているのか」を改めて突きつけられます。その結果、最終的に彼女は自分の意思で結婚生活にピリオドを打ち直し、「誰かの庇護の下ではなく、自分の足で立つ」選択をしていきます。ここまでたどり着いた暁海は、もはや高校時代の彼女とは別人と言っていいくらい強くなっていて、その成長の物語こそが、この作品のもう一つの大きな魅力だなと感じました。

北原との結婚

暁海と北原先生の結婚は、物語の中で繰り返し「奇妙な結婚生活」と呼ばれます。この表現が本当に絶妙で、表面だけ見れば穏やかな夫婦なのに、内側ではズレが蓄積している感じがひしひしと伝わってくるんですよね。読者目線から見ると、「たしかにこれは幸せとは言い難いけど、じゃあ完全に間違いとも言い切れない…」という、何とも言えないもやもやを抱えさせられます。

北原は、人格者であり、教育者としても信頼されている大人です。彼は暁海に対して暴力を振るうわけでもなく、生活費を渡さないわけでもなく、いわゆる分かりやすい「クズ夫」ではありません。むしろ、安定した生活を提供し、社会的には「良い夫」と評価されるタイプです。それだけに、暁海が抱える違和感は、外からは見えにくく、「なんとなく幸せそうに見えるのに、内側では息苦しい」という、現代の結婚観ともリンクするリアルさがあります。

この結婚生活が「奇妙」なのは、ふたりの間に流れる空気が常に少しだけ他人行儀で、決定的な本音が共有されないまま時間が進んでしまうからです。暁海は、北原に守られている立場であるがゆえに、彼の期待を裏切りたくない、感謝しなければいけないと自分に言い聞かせます。でも、その「感謝しなければ」が積み重なるほど、本当の感情を飲み込んでいくことになり、それがやがて自分自身の輪郭を曖昧にしていきます。

一方の北原も、暁海を「守るべき存在」として見ているがゆえに、無意識に上下関係を作ってしまっているところがあります。彼は悪人ではないのですが、「自分が正しいと思う幸せの形」を暁海に提供し、それにフィットしない暁海の違和感にはなかなか気づけない。ここが、彼の限界であり、同時にこの結婚の行き詰まりでもあります。

最終的に暁海は、この結婚生活に「ピリオドを打ち直す」決断をします。この表現が本当に大好きで、一度打ったピリオドを消すのではなく、「その先にもう一度、自分の手で句読点を打ち直す」というニュアンスが伝わってきます。北原との結婚が完全に間違いだったとは言い切れないけれど、そこに留まり続けることもまた、自分の人生への裏切りになってしまう。だからこそ暁海は、自分のための選択として離婚を選ぶ。このプロセスを通じて、彼女は「誰かに守られる側の自分」から、「自分の人生を選ぶ側の自分」へと、静かにシフトしていきます。

この結婚と離婚の流れは、「結婚=ゴール」ではない時代のリアルな恋愛観・人生観とも重なっていて、読者の年齢や立場によって刺さり方が変わる部分だと思います。若い読者には「切ない恋の一幕」として読まれるかもしれませんが、結婚や離婚を経験した人が読むと、「あまりにもリアルで直視するのがつらい」という感想になるかもしれません。それくらい、このパートの描写は生々しくて、優しくないけれど、だからこそ心に残るんですよね。

尚人の悲劇

尚人は、櫂のアシスタントであり、仕事仲間であり、ある意味で唯一「同じ目線」で話せる友人です。作中ではサブキャラ的な立ち位置ではあるものの、彼の存在は櫂の人生やメンタルに大きな影を落としています。明るく振る舞ったり、軽口を叩いたりする場面もあるので、最初は「気の合う仕事友達」くらいに見えるかもしれませんが、読み進めるほどに、尚人自身がかなりギリギリの精神状態で生きていることが伝わってきます。

櫂と尚人の関係は、「できる原作者とそれを支えるアシスタント」という役割の関係だけでは語りきれません。ふたりともクリエイターとしての孤独を抱えていて、締切や評価、売れ行きに振り回される日々の中で、お互いの弱さをかろうじて支え合っている関係です。ただ、櫂の方は暁海という「外の世界とのつながり」をまだ持っているのに対し、尚人は仕事と櫂の世界にほとんど人生の比重を置いてしまっているぶん、逃げ道が少ないようにも感じられます。

物語後半、櫂が病気の診断を受け、生き方を見つめ直そうとする中で、尚人に「もう一度、一緒に漫画をやろう」と声をかける場面があります。このセリフには、かつての情熱を取り戻したいという思いだけでなく、自分だけでなく尚人ももう一度救いたいという願いが込められているように感じられます。読者としても、「ここからふたりで立て直していけたらいいな」と、一瞬希望を見せられるんですよね。

しかし、その直後に尚人は自ら命を絶ってしまいます。この展開は本当に重くて、一気にページを閉じたくなる読者も多いと思います。櫂の言葉は、尚人にとって救いにならなかったどころか、もしかすると「もう一度がんばらなきゃいけない」というプレッシャーとして響いてしまった可能性すらある。ここは作品がはっきり答えを出さない部分ですが、だからこそ「何が正解だったのか」を読者それぞれに考えさせる強烈なシーンになっています。

尚人の悲劇は、櫂の物語に「誰かを救おうとしても救えないことがある」という残酷な現実を突きつけます。同時に、読者に対しても、「身近な人のサインを見逃していなかったか」「励ましの言葉が相手にどう届いているか」という、とても重い問いを投げかけてきます。フィクションとして読むにはしんどいテーマですが、現実の世界でも、自殺対策やメンタルヘルス支援の重要性が繰り返し指摘されています。

作品の中には、病気や自殺に関するシーンが描かれており、読んでいて心がざわつく人もいると思います。もし今、現実の生活の中で強い不安や絶望感を抱えている場合は、ひとりで抱え込まず、信頼できる人や専門の相談窓口に繋がってほしいです。日本国内には電話やSNSで相談できる公的な窓口が多数用意されており、厚生労働省も自殺対策の一環として情報をまとめています(出典:厚生労働省「まもろうよ こころ」自殺対策の今)。ここで触れている内容はあくまでフィクション作品の解説であり、個々の症状や状況への具体的なアドバイスではありません。正確な情報は公式サイトなど一次情報をご確認のうえ、必要に応じて医療機関や専門家に相談し、最終的な判断は必ずご自身と専門家の話し合いのもとで行ってください。

ラストの余韻

クライマックスからエピローグにかけての流れは、派手な展開があるわけではないのに、読者の心にじわじわとボディーブローのように効いてきます。櫂は病気と向き合いながら、自分の人生の終わりをどこかで意識せざるを得ません。一方で暁海は、北原との結婚生活を経て、「自分の人生を自分の手に取り戻す」段階に差し掛かっています。ふたりが再会して交わす言葉や沈黙には、高校時代の甘酸っぱい空気はほとんど残っていなくて、代わりに「長く生きてしまった人同士の、静かな諦めと優しさ」が漂っています。

個人的に印象的なのは、ここで描かれるのが「やり直しの恋」ではないという点です。よくあるラブストーリーなら、「いろいろあったけど、最後には結ばれてハッピーエンド」というルートもあり得たはずです。でも『汝、星のごとく』は、そこに安易には向かわない。櫂と暁海は、互いへの愛情を完全に失ったわけではないのに、もはや「普通のカップル」として人生を一緒に歩むことはできないところまで来てしまっています。この距離感が、とにかくリアルで苦いんですよね。

星や花火、夜空といったモチーフがラスト近辺で再び登場することで、高校時代に交わした約束や、あのころ見上げた空と、今見上げている空が静かに重なっていきます。同じ場所に立って同じ星を見ていたふたりは、今は別々の場所にいて、それぞれ違う生活を送りながら、それでも同じ夜空の下にいる。そのイメージが、「一緒にはいられないけれど、まったくの他人にも戻れない」という微妙な温度を伝えてきて、読後の余韻をさらに強くしていると感じました。

エピローグで描かれる暁海の姿も、とても印象的です。彼女は、過去の選択を完全に否定するわけでもなく、「あれはあれで必要だった」と受け入れたうえで、「それでも今の自分には合わなくなったもの」に対してピリオドを打ち直していきます。櫂との関係、北原との結婚生活、毒親との距離、そのすべてを踏まえたうえで、「これからどう生きたいか」を自分の言葉で選び直していく。これはもう、若いころの恋愛の決着というより、「ひとりの人間の人生の決算」のような重みがあります。

読者の中には、「ここまでしんどい思いをさせておいて、この結末なのか」と感じる人もいると思います。実際、「重すぎる」「スッキリしない」「報われてほしかった」といった感想が出るのもよく分かります。ただ、私はこのラストを、「ハッピーエンドではないけれど、彼らなりに精一杯のグッドエンド」に近いものとして受け取っています。星の光は、地上から見るとただの小さな光ですが、その裏にはとんでもない距離と時間がある。櫂と暁海の関係も、きっとそんなふうに、形は変わってしまっても、どこかで静かに光り続けているのかなと思っています。

『汝、星のごとく』ネタバレ深掘り考察

ここからは、物語の「何が起きたか」という事実だけでなく、「なぜそうなったのか」「そこから何が読めるのか」をじっくり掘り下げていきます。櫂の母親たちのあり方や、タイトルに込められた星の意味、灯台守のモチーフ、そして物語全体を貫く「優しさの罠」というテーマまで、私なりのオタク視点で語っていきますね。読後のモヤモヤを自分なりの言葉にしたいあなたに、少しでもヒントになればうれしいです。

母の真実

『汝、星のごとく』を読んでいて、最初に胃がキュッとなるのは、おそらく母親たちの描写じゃないでしょうか。櫂の母・容子も、暁海の母も、いわゆる「毒親」のテンプレに当てはまる部分を持ちながら、それでいて一面的な悪役にはなりきっていない、すごくややこしいキャラクターです。この「完全には嫌いきれない毒親」が物語全体の重さを作っていて、読み手の心にも複雑な影を落としてきます。

櫂の母・容子は、男に依存し、生活拠点を転々とし、息子を安定した環境に置かないまま大人になってしまった女性です。子どもから見れば最悪の母親像ですが、物語が進むにつれて、彼女の過去や動機が少しずつ浮かび上がってきます。彼女自身もまた、誰かに守られた経験が乏しく、愛され方を知らないまま大人になってしまった人なのかもしれない、という気配がにじんでくるんですよね。だからといって、彼女の行動が正当化されるわけではないけれど、単に「悪い親」と切り捨てるだけでは済まないものが残ります。

暁海の母も似たような構図を持っています。夫の不倫で精神的に追い詰められ、自分の痛みに囚われた結果、娘にしわ寄せがいってしまう。暁海は母を憎みきることも、完全に見捨てることもできないまま、ズルズルと面倒を見続けてしまいます。ここには、日本社会の「娘が母親の面倒を見るのは当たり前」とする空気も透けて見えて、読んでいてしんどくなる人も多いと思います。

ふたりの母親に共通しているのは、「子どもに対して愛がないわけではないが、その愛し方が致命的に下手」という点です。子どもからすると、「愛しているつもりなら、せめてこれだけはやめてほしい」というラインを平気で踏み越えてくる。だからこそ、櫂と暁海は「親に愛された記憶」と「親に傷つけられた記憶」を同時に抱え込むことになり、そのアンビバレンスが、のちの恋愛や人間関係にも色濃く影響していきます。

この「完全には憎みきれない毒親」の描写は、読者自身の経験と重なりやすく、かなり人を選ぶ要素だと思います。自分の家庭環境に問題があった人ほど、物語の中の親子関係がトリガーになりやすいので、読み進めるペースを自分で調整したり、しんどくなったら本を閉じたりするのも全然アリです。フィクションは、本来あなたの心を守るためのエンタメであって、無理して消耗するためのものじゃないですからね。

親子関係のテーマについてさらにじっくり考えたい人は、同じく重めの家族描写とファンタジー要素が混ざった『後宮の烏』の完結ネタバレ記事もおすすめです。物語のラストでキャラクターたちがどう自分の生まれや運命と折り合いをつけるのかを整理してあるので、「生まれのしんどさ」と「自分の選択」の関係が気になる人は、あわせて読むと発見があると思います。『後宮の烏』完結ネタバレと最終結末の解説記事では、こちらとはまた違った形の「宿命との向き合い方」をまとめています。

星の意味

タイトルにもなっている「星」は、この作品を読み解くうえで欠かせないモチーフです。星という言葉には、ロマンチックなイメージや願いを託すニュアンスがある一方で、「どれだけ眺めても決して手が届かないもの」という距離感のイメージもあります。『汝、星のごとく』における星は、まさにこの「届かない光」として、櫂と暁海の関係性を象徴しているように感じます。

高校時代、ふたりが一緒に夜空を見上げるシーンでは、星は「いつかここから抜け出して、別の世界に行きたい」という願いと直結しています。毒親や島の閉塞感から逃れたいという思いを共有しながら、遠くの星を見ている彼らは、「まだ何者でもない自分たち」の未来に向けて、小さな希望を投げているようにも見えます。この段階の星は、まだ可能性の象徴としてキラキラしているんですよね。

ところが、大人になってからの星は、少し違う意味を帯びてきます。櫂と暁海は物理的に離れ、別々の場所で生活を始めますが、同じ夜空の下で違う星を見ているような感覚になっていきます。互いの存在を忘れることはないけれど、日々の仕事や家庭の問題に追われる中で、星を見る余裕すら失われていく。星はそこにあるのに、自分の視線がそこに届かない。そんなもどかしさが、長い時間の経過とともにじわじわと染み込んできます。

終盤で、星や空に関する描写が再び前面に出てくることで、高校時代の記憶と現在の現実が静かに重なり合います。大人になったふたりが見上げる星は、もはや「これからの可能性」ではなく、「もう二度と戻らない時間と、それでも消えない光」の象徴になっています。ここがとても切なくて、でも美しいところで、読者としても「もう元には戻れないけれど、あの時間が嘘だったわけじゃない」と、どこか救われるような感覚を覚えると思います。

さらに、作中で櫂が手がける作品のタイトルとのリンクなど、星のモチーフはメタ的なレイヤーでも回収されていきます。暁海に向けて書かれた物語としての星、読者である私たちがページ越しに見上げる星、そして現実世界でこの作品を読み終えたあと、ふと夜空を見上げてしまう私たちの中の星。いくつもの意味が重なって、「星」という一語が作品の外側にまで広がっていく感じが、個人的にはすごく好きでした。

灯台守

物語に登場する灯台と灯台守のモチーフも、地味に効いてくる重要な要素です。灯台って、基本的には「自分はその場から動かず、遠くを航海している人たちのために光を発信し続ける存在」ですよね。そこにいる人は表に出てこないけれど、灯りがなければ誰かが迷子になったり、座礁したりしてしまう。『汝、星のごとく』における灯台守は、そんな「目立たないけれど確かにそこにある支え」の象徴として描かれているように感じます。

櫂と暁海の関係も、ある意味ではお互いが互いの灯台守をしているようなものです。高校時代、ふたりはお互いにとっての「この世界にまだ光があることを教えてくれる存在」でした。大人になって別々の道を歩むようになってからも、完全に相手を忘れることはなく、「あの人がどこかで生きている」という事実が、それぞれの人生の方角を決める小さな灯りになっているように見えます。

ただし、灯台はあくまで遠くから光を放つものであり、船と一緒に動いてくれるわけではありません。ここが星のモチーフともリンクしていて、「近くに来てくれるわけじゃないけれど、そこにあると信じられる光」という距離感が、この作品の切なさそのものだと思います。櫂も暁海も、相手の人生に直接介入することはできない場面が多いのに、それでも相手のことを考えずにはいられない。この感情の持って行き場のなさが、「灯台守」というワードによってうまく言語化されている気がします。

物語全体を振り返ってみると、櫂と暁海は互いの灯台であると同時に、自分自身の灯台を探し続けている人物でもあります。櫂にとっての灯台は、漫画という創作そのものだったのかもしれないし、暁海にとっての灯台は、「誰かに守られること」から「自分で自分を守ること」に移り変わっていったのかもしれません。灯台守のモチーフを意識して読み返すと、「誰が誰のために光を灯していたのか」という視点が増えて、また違った味わい方ができるのでおすすめです。

優しさの罠

『汝、星のごとく』全体を通して一番強く感じたテーマは、「優しさの罠」でした。登場人物たちは決して冷酷なわけではなく、むしろ相手を思いやるがゆえに、自分の本音を引っ込めたり、しんどさを隠したりしてしまいます。その結果として、誰も悪意を持っていないのに、関係だけがどんどんこじれていく。この構図が、本当にしんどくて、でも目を逸らせない部分なんですよね。

櫂は、暁海に「頼りない自分」を見せたくなくて、東京での成功を追い続けます。お金を稼いで、作品をヒットさせて、「自分はちゃんとやれている」と胸を張って報告したい。そこには純粋な愛とプライドが混ざっているのですが、その生き方自体が彼を追い詰め、暁海との連絡を減らす結果を招いてしまいます。彼が「がんばればがんばるほど、暁海との距離が開いていく」という皮肉な構図は、現実の仕事と恋愛のバランス問題にも通じるリアルさがあります。

一方の暁海も、櫂に自分のしんどさを本音でぶつけることがなかなかできません。毒親の面倒を見続けていること、島から出られないこと、自分だけが立ち止まっているような焦り。そういった感情を正直に伝えれば、櫂の足を引っ張ってしまうのではないか、彼の成功に水を差してしまうのではないかと考えてしまう。そこで彼女は、「私は大丈夫」と自分に言い聞かせ、櫂の前ではなるべく明るく振る舞おうとします。

この「相手のために言わない」優しさが、結果的にはコミュニケーションの断絶を生みます。どちらも「相手を思って」選んだはずの行動が、相手にとっては「拒絶された」「信用されていない」と受け取られてしまう場面もあり、読んでいて胸が苦しくなります。優しさが誤算に変わる瞬間が、物語の至るところに散りばめられていて、「あそこでこうしていれば…」とifを考えずにはいられないんですよね。

このテーマは、恋愛だけでなく、友人関係や家族関係、職場の人間関係にもがっつり当てはまります。相手を傷つけないようにと本音を言わないことが、長期的には関係を壊してしまうことって、現実でもよくありますよね。『汝、星のごとく』は、その現実を残酷なまでにクリアに見せてくる作品で、「自分の優しさは、本当に相手のためになっているのか?」と問い直させてきます。

個人的には、この作品を読み終えたあと、「相手のため」という言葉を使うときに、一回心の中で立ち止まるようになりました。本当に相手のためなのか、それとも自分が楽になりたいだけなのか。この境界線を見つめ直すきっかけとして、『汝、星のごとく』はかなり強力な一冊だと思います。

読後の感情

『汝、星のごとく』を読み終えたあとの感情は、人によってかなり幅があります。「重すぎる」「読んで後悔した」「でも名作だと思う」「しばらく別の本が読めない」といった、相反する言葉が同時に出てくるタイプの作品です。私自身も、読了直後は正直ぐったりして、「これは人に安易にはすすめられないな…」と思いつつ、数日経つとまたページをめくりたくなるような、妙な中毒性を感じました。

まず、ストーリーラインだけ見ると、かなりハードです。毒親、貧困、閉鎖的な島社会、遠距離恋愛の破綻、仕事のプレッシャー、病気、そして自殺。ここまで重い要素をほぼ全部乗せで扱っている恋愛小説は、なかなかありません。なので、「キラキラした恋愛が見たい」「ほっこりしたい」という気分のときにうっかり手に取ると、メンタルを削られる可能性が高いです。読むタイミングは、正直けっこう選んだ方がいい作品だと思います。

ただ、その重さを突き抜けた先に、「生きるってこういうことかもしれない」という妙な納得感もあります。人生って、そんなにスッキリ片付くことばかりじゃないし、全部が報われるわけでもない。優しさが裏目に出たり、努力がまったく評価されなかったり、タイミングのズレひとつで関係が壊れたりする。『汝、星のごとく』は、そういう「理不尽さも含めた現実」を、フィクションの中でかなり真正面から描いている作品だなと感じました。

読後しばらく経つと、物語の細かいディテールよりも、「あのときのふたりの視線」や「星空のイメージ」といった断片的な絵が、ふと頭に浮かんできます。夜道を歩いていて星を見上げたときや、仕事で疲れ切った帰り道にふと空を見上げたときに、「あ、櫂と暁海もこんな景色を見たのかもしれない」と思い出してしまう。そういう意味では、読んだあともずっと心のどこかで灯り続ける、少し厄介だけど忘れられない作品だなと思います。

「つまらない」という感想が出てくるのも理解できます。カタルシスのある逆転劇や、分かりやすい成長物語、スカッとする勧善懲悪展開はほぼありません。むしろ、現実のしんどさをそのまま増幅して見せてくるような話なので、エンタメとしての「気持ちよさ」を求める読者にはハマりにくい部分もあります。それでも、「人生のある時期に読むと刺さって仕方がないタイプの本」であることは間違いなくて、タイミングが合った人には一生ものの一冊になる可能性を秘めている作品だと感じました。

映画化期待

最後に、実写映画化への期待についても触れておきます。『汝、星のごとく』は、青埜櫂役に横浜流星さん、井上暁海役に広瀬すずさんというW主演、監督に藤井道人さんというかなり本気度の高い布陣で映画化が発表されています。キャスト発表の時点で、「感情が全部持っていかれるやつだ…」と感じた人も多いはずです。繊細なテーマを扱う作品なので、俳優の演技力と監督の手腕がめちゃくちゃ重要になってくるタイプの原作なんですよね。

映像化で一番の課題になりそうなのは、「時間の圧縮」と「テーマの取捨選択」です。原作は高校時代から30代までの長い時間を扱っており、その間に毒親問題や遠距離恋愛、仕事の成功と破綻、結婚と離婚、病気と自殺など、さまざまな要素が詰め込まれています。これを2時間前後の映画に落とし込むとなると、すべてを丁寧に描くのは物理的に難しく、どうしても何かを削る必要が出てきます。

個人的な予想としては、高校時代のエピソードと30歳前後のクライマックスに重点を置き、その間の時間経過をモンタージュや短いエピソードの積み重ねで見せていく構成になるのではないかと思っています。櫂の母親・容子のエピソードや尚人の背景など、重たいサイドストーリーがどの程度まで掘り下げられるかは、かなり悩ましいポイントになりそうです。このあたりをどこまで描くかで、「原作ファン向けか、初見の映画観客向けか」というバランスも変わってきます。

とはいえ、横浜流星さんと広瀬すずさんというキャスティングは、感情表現の細やかさという意味ではかなり期待値が高いです。櫂の不安定さや自己破壊的なところ、暁海の我慢と諦めと、それでも消えない芯の強さ。これらを表情や仕草でどこまで見せてくれるのか、今からとても楽しみです。藤井道人監督も、人間ドラマの機微や喪失感の描写に定評がある方なので、「あえて全部を説明しすぎないラスト」をどう映像に落とし込むのか、期待半分・覚悟半分で待ちたいところですね。

原作ファンとしては、「あのしんどさを2時間で再体験するのは心の準備がいるな…」という正直な不安もありますが、映像化によって新しい解釈や発見が生まれるパターンも多いので、「原作を補完してくれるもうひとつの星」として楽しめたらいいなと思っています。公開前に原作を読み返したり、キャストや監督の過去作をチェックしておくと、映画の細かい演出意図も拾いやすくなって、より深く味わえるはずです。

というわけで、『汝、星のごとく』のネタバレと考察を、たたみの冷凍みかん箱管理人のtatamiとして、全力でまとめてみました。ここまで読んでくれたあなたは、きっともう櫂と暁海のことが頭から離れなくなっていると思います。あなた自身の人生や恋愛と重ねながら、ぜひ心の中で何度でも星空を見上げてみてください。それぞれの胸の中に、小さくても確かな光が残っているはずです。

アニメ・映画が大好きで毎日色んな作品を見ています。その中で自分が良い!と思った作品を多くの人に見てもらいたいです。そのために、その作品のどこが面白いのか、レビューや考察などの記事を書いています。

詳しくはこちら

コメント