「独特で面白い!」と絶賛される一方で、アニメ『映像研には手を出すな』には「ひどい」「分かりづらい」といった声も一定数存在します。

SNSではテンポの速さや作画演出に戸惑う声があり、最終回の展開にも「ついていけなかった」という感想が散見されました。

一方で、「あの世界観こそが魅力」「声優の演技が最高」「原作ファンも納得」といった好評価も。

つまりこの作品は、“合う人”にはとことんハマるけれど、“合わない人”には刺さらない、強烈な個性を持った作品なのです。

この記事では、そんな賛否両論の理由を深掘りし、アニメ版『映像研』がなぜ「ひどい」と言われたのかを多角的に検証します。

『映像研には手を出すな』アニメが「ひどい」と言われる理由

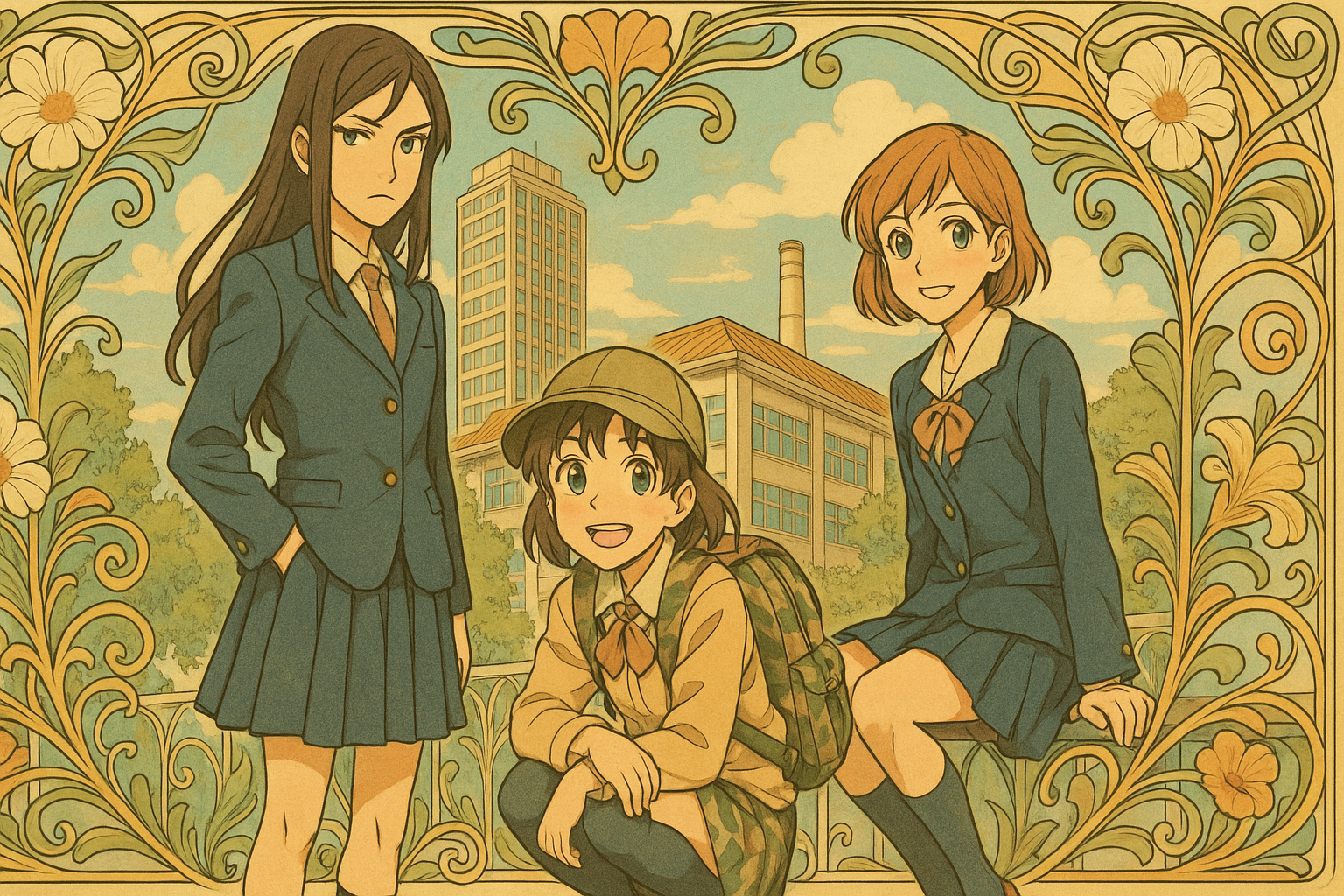

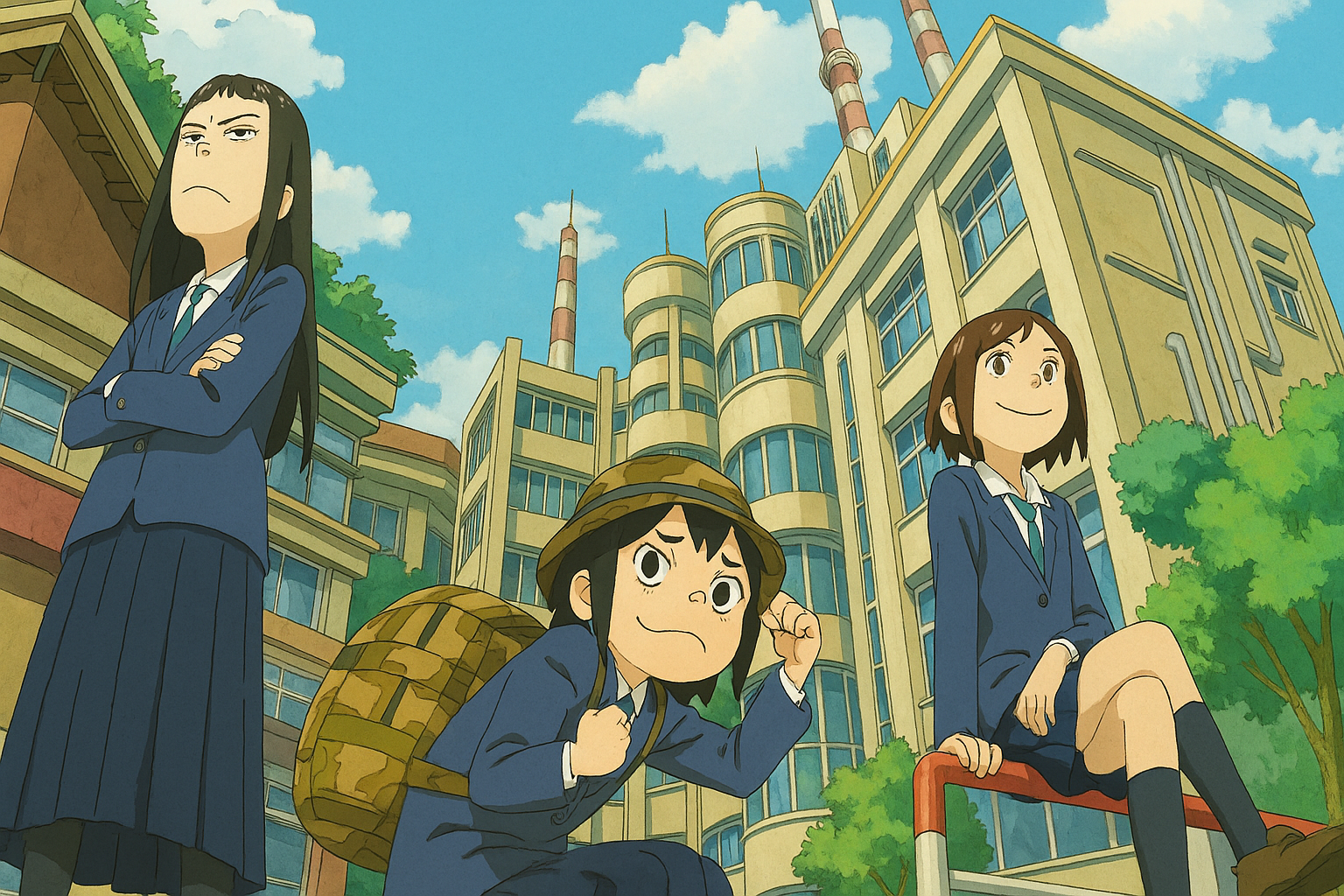

『映像研には手を出すな!』は、アニメ制作に命をかける女子高生たちの青春を描いた意欲作として、放送当時から高い評価を得てきました。独自の映像表現、リアルなクリエイター目線のストーリー、そして湯浅政明監督ならではの奔放な演出が光る作品です。

しかし一方で、SNSやレビューサイトでは**「ひどい」「意味が分からない」「癖が強すぎる」**といった批判の声も少なからず見られました。中には、作品に感動していたはずの人が、**最終話を見て「なんだかモヤモヤした」「肩透かしを食らった」**と感じたケースも。

この記事では、そんな“違和感”を感じた視聴者の意見を丁寧に掘り下げつつ、なぜ『映像研』は一部で「ひどい」と言われてしまったのかを読み解いていきます。

世界観やテンポに置いてけぼり感?

『映像研』の大きな特徴の一つは、浅草みどりの想像力が爆発する“妄想シーン”の数々。日常の一コマから一気にスケール感のあるSF世界に飛躍する展開は、確かにインパクト大です。

しかし、そうした演出はテンポ感を大きく崩す要因にもなりがちで、「今、何が現実で、何が空想なのかが分かりづらい」と感じる視聴者も少なくありません。

特にアニメに馴染みのない層や、物語の流れを重視するタイプの視聴者にとっては、置いてけぼりにされた感覚を覚えることが多かったようです。

さらに、浅草・金森・水崎という個性的なキャラの会話劇はテンポが早く、専門用語も飛び交うため、「何を話しているのかよく分からない」という声も一部に見られました。

「クセが強すぎる」との声と作画演出の好み

『映像研』の演出は、良くも悪くも湯浅政明監督の“個性”が全面に出た作品です。大胆なカメラワーク、線画と着彩の切り替え、急激なパース変化など、アニメ的な「嘘」を最大限に活かした表現は、ハマる人にはたまらない魅力になります。

しかし裏を返せば、それは**「クセが強すぎる」「見づらい」「疲れる」**と受け止められる可能性もある、ということ。実際、X(旧Twitter)やレビューサイトには「目がチカチカする」「酔った」「演出が過剰」といった声も散見されました。

また、人物作画がやや簡略化されていたり、止め絵が多く感じるシーンもあり、それが「作画が微妙」「手抜きに見える」と映ることもあったようです。

これらの表現はすべて“狙った演出”ですが、視聴者の好みや感性と噛み合わなければ「ひどい」と言われてしまう危うさも孕んでいます。

最終回の展開に納得できなかった層の反応

最終話(第12話)では、映像研の3人が「ロボ研との共同制作アニメ」を完成させ、ひとまずの達成感を味わう流れで締めくくられます。これに感動したファンも多かった一方で、**「え、これで終わり?」「急に終わった感じがする」**と不完全燃焼気味の反応も目立ちました。

特に、アニメ全体の「目的」や「成長の着地点」が明確でなかったことにモヤモヤしたという意見があり、「結局この3人はどうなったの?」と物足りなさを感じた人も。

また、「あの熱量でやってきたのに、ラストがあっさりしすぎて拍子抜けした」という意見も複数見受けられます。

一部では、「2期への伏線?」「もっと続いてほしかった」という前向きな声もありますが、実際には2期の発表はされておらず、“続編がある前提”で構成されたような終わり方が、逆に期待を裏切る形になってしまった面も否めません。

原作とのギャップが“ひどさ”に繋がった?

『映像研には手を出すな!』のアニメ版は、湯浅政明監督によるダイナミックな映像演出と、アニメ制作の裏側に迫るマニアックな描写が話題を呼びました。一方で、「原作とはちょっと違う」「これじゃない感がある」と感じた原作ファンからの声も目立ちました。

さらには、SNS上では作者・大童澄瞳(おおわら すみと)氏の発言や表現スタイルが一部で炎上扱いされたこともあり、作品全体への誤解や批判に繋がった場面もありました。

このセクションでは、原作とアニメ版のギャップがどう“ひどい”という評価に繋がったのか、作風・演出・SNSの反応を軸に検証していきます。

作者・大童澄瞳氏の個性と作風の評価

『映像研には手を出すな!』の原作者・大童澄瞳氏は、独学で漫画を描き始めた異色のクリエイターとして知られています。背景やメカなどの作画へのこだわり、緻密な世界構築、キャラクターの会話劇のテンポ感などが高く評価されており、「今までにない漫画表現」として熱狂的なファンも多いです。

しかし同時に、セリフが多く情報量が多すぎる点や、キャラの感情表現が曖昧で読み手を選ぶ構成が、「分かりにくい」「読みにくい」とも言われがちです。これはアニメ化された際にも、原作の“独特な間”や“ノイズ感”をどう再現するかという課題に直面することになりました。

原作ファンが感じたアニメ化での“ズレ”

アニメ版では、湯浅政明監督の手腕により、原作にはないビジュアル的な拡張や映像化ならではのスピード感のある演出が盛り込まれました。その結果、アニメ単体で見れば評価する声も多かったのですが、原作ファンからは**「大童ワールドの空気感が薄れている」「もっと無骨で地味な感じがよかった」**といった不満の声も見られました。

特に顕著だったのは、「浅草みどり」の妄想シーンの扱い。アニメではこれらがダイナミックに映像化され視覚的に派手になった一方で、「原作で感じた淡々とした妄想のリアリティが失われている」と感じた読者も一定数存在します。

また、アニメ化に際して一部のサブエピソードが省略されたり、演出テンポが変化したことも、「原作とは違う」という評価に繋がる要因となりました。

SNSで拡散された誤解や炎上要素とは

『映像研』は放送期間中、SNSで好意的な感想と同じくらい批判的なコメントや“誤解による炎上”も見られました。その中で特に注目されたのが、「作者が変わった人らしい」「過去に炎上してた人?」といった不確かな噂でした。

これは、大童氏がインタビューやX(旧Twitter)で発信する言葉が独特で分かりづらい印象を与えたこと、また一部で「障害者では?」といった根拠のない差別的コメントが出回ったことなどが背景にあります。

実際、大童氏が自身について明確に診断を公表したことはなく、「障害者」という言葉が検索候補や関連ワードに並ぶこと自体が不当なラベリングと言えるでしょう。

また、「表現が奇抜だから理解できない=ひどい」という論調も散見され、作品への適切な評価を妨げる要因にもなっていました。こうしたSNS上の“空気”は、作品自体に偏見を持たせる構造を助長していた側面があります。

実際は評価も高い?「面白い」と感じる理由

『映像研には手を出すな!』は、放送当初から「クセが強い」「難解すぎる」といった声も上がった一方で、コアなファンや映像表現に関心のある視聴者からは非常に高い評価を受けています。「ひどい」という声が目立つ一方で、「めちゃくちゃ面白い」と感じた人も少なくありません。

ここでは、「何がそんなに面白いのか?」という視点から、作品の評価ポイントを深掘りしていきます。

独特のアニメーション演出と表現手法

『映像研』最大の魅力のひとつは、アニメならではの“動き”の追求に徹底的にこだわった演出です。妄想シーンが挿入されると画風が一変し、手書きのような質感やアナログ感のある線で「想像の世界」が立ち上がっていく。現実と空想の境界を滑らかに往来する演出は、他作品には見られない独自性です。

湯浅政明監督を中心とした制作陣は、“実験的な表現”をあえて採用することで、視聴者の五感を刺激することに成功しています。作画の“正しさ”よりも、「動きと熱量で伝えるアニメ」の可能性を追求しているため、商業アニメとは一線を画す構造になっています。

この点に注目すると、「作画崩壊」ではなく「計算された違和感」であることに気づかされるでしょう。

湯浅ですからこうなるのは当然です。

キャラクターの魅力と声優陣の熱演

もうひとつの大きな魅力は、個性が強烈なキャラクターたちと、それを演じる声優陣の演技力です。

・浅草みどり(CV:伊藤沙莉)

独特な話し方やマシンガントークがクセになる主人公。伊藤沙莉のしゃがれ声とリズム感のあるテンポがキャラクターにぴったりで、多くのファンから「この配役は天才」と称賛されています。

・金森さやか(CV:田村睦心)

現実的かつビジネス思考な名参謀キャラ。冷静なツッコミと説得力あるトーンで作品を引き締めており、金森の存在が“映像研”のリアリティを支えています。

・水崎ツバメ(CV:松岡美里)

夢にまっすぐな芝居オタク。演技への情熱が画面からにじみ出ており、“表現したい”という欲望のエネルギーを声で見事に表現しています。

この3人の掛け合いこそが、『映像研』の“静かな熱量”を生み出す原動力です。アニメーション表現と声優の演技が、完全に一体化している珍しい作品ともいえるでしょう。

視点を変えればクセが“味”になる

「ひどい」「分からない」「退屈だった」と感じた人の多くは、“普通のアニメ”として見てしまった結果、温度差を感じたのかもしれません。

しかし、視点を少し変えてみると、この作品が**「アニメそのものを作る面白さ」「表現の原点」を描こうとしていること**が分かってきます。たとえば:

- 空想シーンに現実感がないのは「想像力のままに描いているから」

- 会話劇が多くても退屈しないのは「情報の密度とテンポで引っ張っているから」

- 絵が“粗く”感じるのは「現場の熱量をそのまま表しているから」

つまり、一見すると不安定に見える構造すら“意図的”であり、それ自体が演出なのです。

そのため、アニメというメディアの限界に挑戦した実験的な作品として見ると、この作品はとてもユニークで、「面白い」と評されるのも納得できるはずです。

最終回の評価と2期への期待

『映像研には手を出すな!』のアニメは全12話で構成され、最終話に向けて物語は一気に加速していきました。一部では絶賛の声もある一方で、「詰め込みすぎ」「急ぎ足」といった批判も見られたのが実情です。

ここでは、最終回の評価を振り返りながら、**「2期はあるのか?」「次に何を描くべきか?」**について考察します。

最終話の“詰め込み感”とその評価

アニメ版『映像研』の最終話(第12話)は、「芝浜UFO大戦」編の完結と同時に、キャラクターそれぞれの成長や関係性の変化までも描こうとしました。その結果、多くの要素が一気に処理され、「詰め込みすぎ」という印象を受けた視聴者が多かったのは事実です。

特に、

- アニメ制作における“完成”の余韻が短い

- 登場人物たちの内面変化が急激

- それまでのテンポとギャップがある

といった点が挙げられ、SNS上では**「もっとゆっくり描いてほしかった」「最終回だけ雰囲気が違う」**といった感想も見られました。

一方で、**「限られた尺の中でよくまとめた」「映像研らしい幕引きだった」**といったポジティブな声も一定数あり、評価は分かれる結果となっています。

続編の可能性と原作ストック

『映像研には手を出すな!』の原作(大童澄瞳)は、アニメ終了時点でまだまだストーリーが続いており、ストックも十分に存在しています。2020年のアニメ化以降も、連載は進行中であり、2期の制作には素材が揃っているといえるでしょう。

ではなぜ2期がまだ発表されていないのか?

- 制作スタジオ(サイエンスSARU)のスケジュール逼迫

- 商業的な採算ラインに達したかどうか不透明

- 1期が“実験的すぎた”ことによるリスク回避

といった理由が考えられます。

とはいえ、コアファンやアニメ関係者からの評価は非常に高く、「時間が経ってから2期が発表される」というケースも十分ありえるため、今後の動向には注目です。

ファンが望む「2期で見たい展開」

ファンが2期に期待する点は多岐にわたりますが、特に多いのは以下のような要望です。

- より“日常”と“制作”のバランスが取れたストーリー展開

- 浅草たちの進化した制作スタイルや新たな課題

- 顧問や学校側との関係性の深化

また、アニメーションとしても、1期で築いた**“映像研らしい表現スタイル”をさらに磨き上げた演出**に期待が寄せられています。

さらに、1期では掘り下げきれなかった水崎ツバメの家庭事情や将来の夢、金森さやかの経営手腕の成長といった、各キャラの個別の成長エピソードも描いてほしいという声が多く見られます。

「アニメの作り手を描いたアニメ」として、リアルな“葛藤”や“衝突”もぜひ見たいという層にとって、2期はまさに「待望の続編」になり得るのです。

実写版・ドラマ版との比較:何が違った?

アニメ『映像研には手を出すな!』が独特の世界観と表現力で評価された一方、実写版(映画および連続ドラマ)は「打ち切り?」「つまらない」など厳しい声も目立ちました。同じ作品を原作にしながら、なぜここまで評価が分かれてしまったのでしょうか?

ここでは、実写とアニメの違いや評価逆転の理由、そして実写化の課題について掘り下げていきます。

実写化における表現の難しさ

アニメ版『映像研』が高く評価された最大の要因は、主人公たちの妄想やアイデアを「そのまま映像化する」という演出手法にありました。湯浅政明監督をはじめとする制作陣が、現実と空想をシームレスに織り交ぜた映像体験を生み出したのです。

しかし、これを実写で再現するとなると話は別です。実写では妄想パートやアニメ表現を視覚的にリアルへ落とし込む必要があり、どうしても「不自然さ」や「安っぽさ」が強調されてしまうという課題に直面します。

特に、妄想世界と現実の行き来が多い本作において、VFX(特殊視覚効果)の限界や低予算感がにじみ出てしまい、作品世界に没入しにくかったという声がSNSでも散見されました。

アニメと実写で評価が逆転した背景

アニメ版は、映像表現だけでなく声優の演技、演出テンポ、BGMなど、アニメだからこそ可能な“多重的な演出”が随所に散りばめられており、映像研の「面白さ」を十二分に伝えていました。

一方、実写ドラマ版は2020年4月からMBS・TBS系で放送されましたが、放送当時から評価は芳しくなく、「空気感が違う」「キャラの再現度が低い」「テンポが悪い」などの不満が多く挙がりました。

また、ドラマ版の最終回は予定より早まったことで「打ち切りでは?」という憶測まで飛び交いました(※公式には明確なアナウンスはされていません)。

アニメで描かれた“熱量”や“勢い”が、実写化で表現しきれなかったという失望感が、結果的に評価逆転を招いたとも言えます。

原作再現度とキャストの印象

実写化においてもうひとつ大きな注目点だったのが、キャスト陣の演技やキャラの再現度です。

浅草みどり、金森さやか、水崎ツバメの3人は、乃木坂46の齋藤飛鳥・山下美月・梅澤美波が演じました。ビジュアル面では「似合ってる」と評価された反面、

- キャラの癖が表現しきれていない

- 口調や所作が違和感ある

- 役者に頼りすぎてキャラの個性がぼやけた

といった声も多く聞かれました。

また、アニメ版の声優陣(伊藤沙莉、田村睦心、松岡美里)は、声と演技だけでキャラクターを見事に浮かび上がらせたと高評価で、比較される形で実写版のハードルはさらに上がってしまいました。

原作が持つ“濃いキャラ描写”を実写で自然に表現することの難しさが、改めて浮き彫りになったと言えるでしょう。

結論|“ひどい”と感じた人も、まだ楽しめる

「映像研には手を出すな!」を観て「ひどい」と感じた人がいる一方で、「これほど尖ってて面白い作品はない」と絶賛する人もいます。では、この差はどこから来るのでしょうか?

作品としての良し悪しではなく、「合う・合わない」が極端に分かれる作風であることが、その本質かもしれません。ここでは、“結局どう見るか?”という視聴者自身の立ち位置にフォーカスし、「楽しむための見方」や「批判の声すらも味わい方のひとつ」という視点で結論をまとめていきます。

向き・不向きがはっきり分かれる作風

「映像研」は、万人受けを目指した作品ではありません。むしろ、制作者の“好き”や“こだわり”を前面に押し出した、極めて個性的なアニメです。

・スピーディーで慌ただしい会話

・緻密な妄想描写と空想世界の可視化

・現実と空想が交錯する混沌とした演出

こうした要素が「斬新で面白い」と感じる人もいれば、「落ち着いて観られない」「ついていけない」と感じる人も当然います。その差が、SNSやレビューでの「ひどい」「意味不明」といった評価に現れているのです。

つまり、「映像研」の作風自体に明確な向き・不向きがあるということ。“合う人にはどハマりするが、合わない人には徹底的に拒否反応が出る”タイプのアニメだと理解しておくと納得がいくかもしれません。

楽しむための“見方”のコツとは

「ひどい」と思った人が、少しでも作品を楽しめるようになるには、「普通の学園アニメ」や「王道の成長物語」だと思わずに観ることが大切です。

このアニメは、「創作をすること」「想像を形にすること」のカタルシスや混乱をそのまま映像化しています。物語構造よりも“プロセスの面白さ”を味わう作品だと考えると、見方がガラッと変わるでしょう。

また、以下のようなポイントに注目して観ると、より深く楽しめるはずです。

- 浅草氏の頭の中をそのまま映像化する演出技法

- “好き”を貫くことへの情熱と不器用さの描写

- 金森氏の商売的視点が、クリエイターとの対比になっている点

これらを意識して観ると、ただの“クセの強いアニメ”ではなく、創作活動そのものへの賛歌だと捉え直せるはずです。

批判の声も含めて「映像研」の面白さ?

「ひどい」「気持ち悪い」「意味不明」──こうした評価すら、実は『映像研』の魅力の一部なのかもしれません。

なぜならこの作品は、「普通」や「無難」をあえて避け、制作者のエゴやロマンが前面に出ているからこそ、ここまで賛否が割れているからです。

ある意味、「全員に愛されなくていい。自分の“好き”を貫くことに意味がある」というテーマが、作品の作り方そのものに反映されているのです。

そしてそれは、作中のキャラクターたちの姿勢とも重なります。浅草氏の妄想、金森氏の現実感、水崎氏の情熱。彼女たちがぶつかりながらも“自分たちの映像”を追い求める姿勢こそ、このアニメの核です。

その熱量に共感できるなら、「ひどい」と思った感情も、“引っかかったからこそ記憶に残った”という体験の一部になるでしょう。

総まとめ

『映像研には手を出すな!』は、作風・テンポ・演出のどれもがユニークで尖っており、それゆえに「ひどい」と思う視聴者がいるのも当然です。

でも逆に言えば、それだけ制作者の“色”がはっきりしている、稀有なアニメとも言えます。

もし途中で挫折した人がいたら、もう一度“創作の熱”や“個性”に注目して観てみてください。あなたの中の「作品を楽しむ視点」が変わるかもしれません。

そして最後に問いかけたいのは──あなたにとって『映像研』は、「ひどい」作品でしたか? それとも「面白い」作品でしたか?

アニメ・映画が大好きで毎日色んな作品を見ています。その中で自分が良い!と思った作品を多くの人に見てもらいたいです。そのために、その作品のどこが面白いのか、レビューや考察などの記事を書いています。

詳しくはこちら

コメント