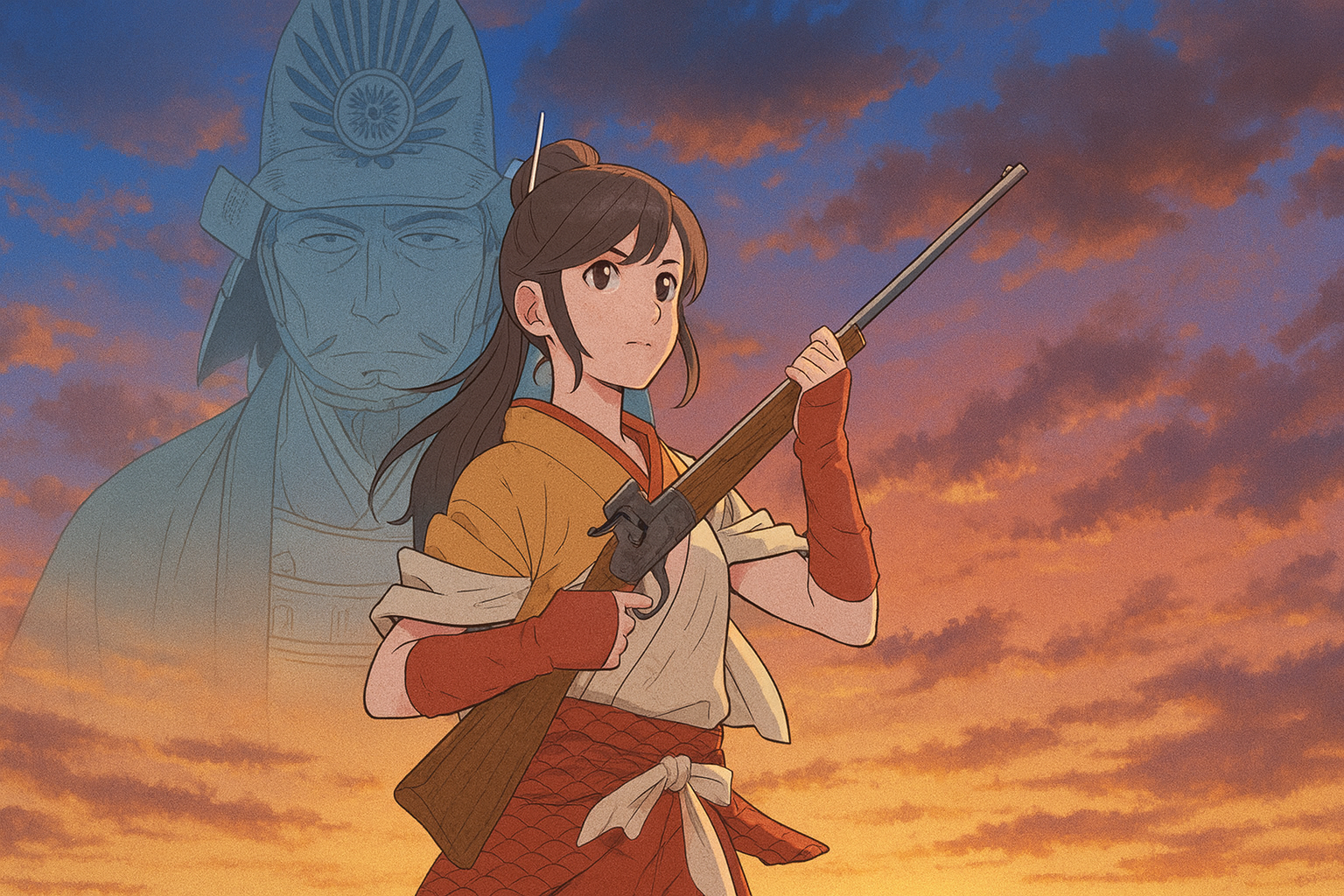

累計発行部数300万部を突破した大人気シリーズ『戦国小町苦労譚』。

「農業×戦国×女子高生」という異色の設定で、織田信長と未来の知識を武器に戦国の世を生き抜く綾小路静子の姿は、歴史ファンにも異世界ファンにも刺さる作品です。

それなのに——。

なぜ、これほどの人気作がアニメ化されないのか?

今回は、アニメ化が進まない理由を多角的に掘り下げつつ、もし映像化されたらどんな魅力が引き出されるのかを、業界の視点も交えて徹底考察します。

『戦国小町苦労譚』とはどんな作品なのか

歴史が好きな人も、物づくりや理科が好きな人も、一緒になって楽しめる物語です。

主人公の綾小路静子は、学校の帰り道に気がつくと永禄八年、つまり西暦でいうと一五六五年の戦国時代に立っていました。

最初に出会うのは、あの織田信長です。

名前を名乗っただけで首が飛ぶような緊張の空気の中、静子は自分の価値を伝えるために「南蛮で育った農業の人材」と語り、信長に役立てると約束します。

信長は静子を荒れ果てた村の村長に抜てきし、豊作を命じます。

ここから、現代の知識を武器にした静子の奮闘が始まります。

土をほぐし、堆肥を工夫し、偶然持っていた苗を植え、収穫を増やす。

最初は「女の村長」に冷たい視線を向けていた村人も、畑に実る成果を目の当たりにして心を開いていきます。

やがて静子は戦の最前線ではなく、兵糧や衛生、兵站、土木を整える「内政の切り札」として信長から信頼され、「織田家相談役」に任命されます。

この作品の魅力は、派手な必殺技ではなく、段取りと工夫で歴史を動かしていくリアリティにあります。

以下では、作品の位置づけと独自性、そして「歴史×科学」の面白さを、具体的な場面を交えながら紹介します。

累計300万部突破、ライトノベル界の異色作

『戦国小町苦労譚』は、ウェブ小説発のライトノベルで、書籍版は二〇一六年から刊行されています。

シリーズ累計発行部数は三百万部を突破しており、コミカライズも進むなど多くの読者に支持されています。

数字の大きさはもちろんですが、長く読み続けられていること自体が、この物語の「読み味の良さ」を物語っています。

例えば、静子が最初に任された村で、鍛冶職人の金蔵に道具の改良を頼む場面は象徴的です。

「この角度で刃をつけてもらえますか。土を切る抵抗が減ります。」と、静子は具体的に伝えます。

彼女は魔法のように何でも出せるわけではありません。

手元にある素材と人の腕前を組み合わせ、少しずつ成果を積み上げます。

一輪車のような運搬具を工夫し、畝の間隔を見直し、水はけを改善し、作物の苗を適切な時期に植える。

どれも地味に見える作業ですが、収量という形で「答え」が返ってくるのです。

このコツコツとした積み重ねが物語の推進力になっていて、読者は「次はどう改善するのだろう」とページをめくる手が止まらなくなります。

また、静子の周りには信長や濃姫、前田慶次、森の若武者・勝蔵ら個性豊かな面々が集まり、掛け合いが物語を明るく彩ります。

真面目な才蔵が暴れ気味の勝蔵をなだめたり、慶次が京の職人を口説いて技術街に誘ったり。

静子隊の訓練所では、弓騎兵や新式の鉄砲隊が育っていき、村の暮らしと軍の整備が一本の線でつながっていきます。

コミカライズでは、畑の広がりや道具の改良が絵で見えるため、「なるほど、こうなるのか」と理解が深まります。

数字の実績に支えられた人気は、こうした“見てわかる面白さ”と“読んで納得するリアリティ”の両立にあるのです。

「農業×戦国×女子高生」──唯一無二のジャンルミックス

この作品を一言で表すなら、「農業の面白さで戦国を読み解く物語」です。

戦国というと合戦の派手なシーンが思い浮かびますが、本作の中心は畑、倉、井戸、工房、街道といった生活と物流の現場です。

静子は土壌を見て、水の流れを読み、堆肥の熟成を確かめます。

そして、季節や土地に合わせた作付け計画を立て、病害を避けるために輪作を意識します。

畑に立って風の湿り気を感じ、雲の厚さで作業手順を一つ入れ替える。

こうした細やかな判断が、やがて戦の行方すら左右していくのです。

具体的な場面として、稲葉山城の戦い後、静子が兵糧と衛生の再設計に乗り出す描写があります。

城下に臨時の炊き出し場を設け、雑穀と豆を混ぜた保存性の高い糧食を配る。

同時に、井戸の位置と汚物処理の導線を分けて、流行病の芽をつむ。

「勝つためには、まず倒れない体を残すこと。」という静子の言葉は、農業と衛生が戦国の“武器”であることをはっきり示します。

さらに、静子は動物とも距離が近い人物です。

ハイイロオオカミのヴィットマンとバルティに寄り添い、狼たちの習性を理解して住み分けを考えます。

この自然へのまなざしは、畑の設計にも通じています。

山から吹き下ろす風の道、棚田の水持ち、樹木の根張り。

人と自然が争わず、うまく助け合う形を探る姿勢が、静子というキャラクターの芯を作っています。

そして、静子が女子であることも物語に独特の視点を与えています。

村長としての信頼を獲得するまでの苦労や、女性ゆえの偏見を仕事の成果でひっくり返す場面は、読む者の胸をすっと軽くします。

「肩書きより、今日の収穫。」と笑って見せる静子の背中は、多くの人にとって励ましそのものです。

織田信長も認めた現代知識、歴史×科学の融合ドラマ

本作のもう一つの柱は、歴史と科学をつなぐ発想の面白さです。

静子は未来の教科書の丸暗記で動くわけではありません。

手元にあるデータを集め、仮説を立て、小さく試し、結果を見て修正する。

いわゆる「PDCA」を、戦国の現場で営々と回していきます。

信長はその手際を見抜き、静子を相談役として重用します。

例えば、信長が上洛を決める前後、静子は補給路の整備を優先します。

軍馬の飼葉を確保するため、牧草の試験区をいくつも作り、乾草と青刈りの比率を季節ごとに変える。

道のぬかるみを避けるため、砂利の粒度を変え、雨の後の水はけを計測する。

一見すると地味な作業ですが、行軍速度と疲労度に直結し、戦の勝敗を左右します。

志賀の陣の頃には、静子の判断ミスや読み違いも描かれます。

宇佐山での損害は物語の痛点で、静子は深い責任を感じます。

ここで作者は、科学の強みだけでなく、限界と人の弱さも正面から描きます。

信長は静子を責め立てるのではなく、次にどう動くかを問う。

失敗を踏み台にして、より安全で持続的な仕組みを作る。

このやり取りは、歴史小説でありながら、研究と開発のドキュメンタリーのような息づかいを持っています。

また、静子の現代知識は軍事だけに使われません。

炊事の合理化、保存食の工夫、感染症対策、技術街の設計。

たとえば、狼や外来の猛禽を保護しながら害獣被害を抑える生態系の調整や、黒鍬衆による道路・橋梁の整備は、読者に「社会を回す仕組み」の手触りを伝えます。

さらに、足満という人物の存在が物語に厚みを加えます。

彼は実は足利義輝で、現代を経由して記憶を取り戻し、静子に足りない「戦うための冷徹さ」を補います。

一方で、静子は「生かすための仕組み」を磨き、二人のベクトルが織田家の前進を支えます。

科学と歴史、理と情、机上と現場。

その交差点に立つのが『戦国小町苦労譚』であり、読者は毎章ごとに「試して、わかって、前に進む」快感を味わうのです。

まとめ情報

作品の基礎情報と物語の要点を、簡単に整理しておきます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 作品ジャンル | 農業と内政を核にした戦国タイムスリップ小説。 |

| 主人公 | 綾小路静子。現代の知識で戦国の暮らしと軍を支える相談役。 |

| 時代背景 | 永禄八年からの織田信長期。上洛や志賀の陣などの局面を内政から支える。 |

| 見どころ | 土壌改良、兵糧設計、衛生・兵站、技術街の育成などの現場感。 |

| 相棒・周辺人物 | 織田信長、濃姫、可児才蔵、前田慶次、森勝蔵、鍛冶の金蔵ほか。 |

| 生き物との関わり | オオカミのヴィットマンとバルティ、猛禽の世話など自然との共生。 |

| 読後感 | 地味な改善が歴史を動かす手応えと、人の営みへの敬意。 |

『戦国小町苦労譚』は、派手な魔法や一撃必殺の代わりに、段取りと工夫で世界を変えていく物語です。

畑を耕し、人を信じ、失敗から学び、また一歩進む。

その姿は、現代を生きる私たちが日々の生活で感じる「うまくいった」と同じ手触りを持っています。

だからこそ、この物語は何度でも読み返したくなるのです。

『戦国小町苦労譚』はなぜアニメ化されないのか?

『戦国小町苦労譚』は、シリーズ累計三百万部を突破したライトノベル界の人気作です。

農業高校生の少女が戦国時代にタイムスリップし、現代知識を使って織田信長を支えるというストーリーは、まさに“歴史×科学×成長”の融合。

しかもコミカライズも好評で、すでに物語の世界観やキャラクターも多くの読者に知られています。

にもかかわらず、アニメ化のニュースはまだ聞こえてきません。

なぜでしょうか?

ここでは、作品内容や業界事情、そして「戦国小町苦労譚」という物語の特性から、その理由を掘り下げてみます。

実は「アニメ化企画」は何度も動いている可能性

表には出ていませんが、『戦国小町苦労譚』のような人気作は、出版社や制作会社の間でアニメ化の話がまったく出ていないとは考えにくいです。

ライトノベルがアニメ化されるまでには、「原作側の許諾」「脚本チーム」「制作スタジオ」「放送枠」「スポンサー」など、数えきれないほどの調整が必要です。

実際、こうした企画の多くは正式発表の前に消えてしまうことがあります。

たとえば、出版元のアース・スター エンターテイメントは中堅規模のレーベルであり、他社との共同制作体制を取ることが多いのですが、その過程で「人員が確保できない」「予算が折り合わない」「放送枠が取れない」といった事情で頓挫することも珍しくありません。

つまり、『戦国小町苦労譚』も水面下では何度か企画が動いた可能性が高いのです。

しかし、発表される前に止まった場合、ファンにはその存在すら知られないままになります。

「どうしてアニメ化されないんだ!」という疑問の裏には、実は“静かに消えた企画”の存在が隠れていることが多いのです。

映像化には出版社や制作会社の“政治力”が影響する

アニメ化というのは、作品の人気だけで決まるものではありません。

大切なのは、どの会社が主導して動かせるかという“業界の力関係”です。

たとえば、同じ異世界・歴史ジャンルの作品でも、KADOKAWAや講談社のような大手出版社が関わる場合は、資金や制作ライン、放送枠の確保がスムーズです。

一方で、『戦国小町苦労譚』を出版しているアース・スター エンターテイメントは、小説や漫画では実績を積んでいるものの、アニメ制作ではやや小規模な立ち位置にあります。

実際、過去にアース・スター原作でアニメ化された作品の中には、1クール完結で続編が作られなかった例も少なくありません。

制作費やスポンサーが限られると、どうしても続編を見越した長期展開は難しくなるのです。

『戦国小町苦労譚』のようにストーリーが丁寧で、原作が長い作品は、アニメ化する場合も「どの部分を切り取るか」という判断が難しい。

一巻だけを映像化しても魅力が十分に伝わらないため、「予算に見合わない」と判断されやすいのです。

内容がマニアックすぎる?農業と内政が中心の物語構成

『戦国小町苦労譚』の最大の特徴は、戦や恋よりも「農業」と「内政」に焦点が当たっていることです。

静子が村長として荒れた土地を立て直す場面では、畑の水はけを改良したり、苗の発芽率を調整したりと、専門的な話が続きます。

たとえば、静子が鍛冶職人の金蔵に新しい農具の形状を提案する場面があります。

「刃の角度を少し変えるだけで、硬い土でも掘りやすくなるんです」と説明する静子の姿は、科学的で理にかなっています。

しかし、アニメでこれを見せようとすると、地味なシーンが続きがちです。

つまり、映像にしたときの“派手さ”が出にくいのです。

農業や製鉄、道路整備、土壌改良といった描写は、文章や漫画でこそ面白く描けますが、アニメではテンポが遅く感じられるリスクがあります。

戦闘アクション中心の作品が多いアニメ市場では、内政をメインに据える企画はどうしても慎重に扱われる傾向にあります。

ただし、これこそが『戦国小町苦労譚』の魅力でもあります。

戦国時代を「戦」ではなく「生活」や「生産」の目線で描いた作品は珍しく、静子の奮闘には現代人が共感できるリアリティがあります。

アニメ化には不向きでも、ドラマや実写映像では大きな武器になるテーマです。

恋愛要素が薄い=女性ファン層に刺さりにくいという壁

ライトノベルやアニメのヒットには、女性ファン層の支持が重要です。

近年のヒット作を見ても、男女どちらかに強く共感される要素があるかどうかがカギになっています。

『戦国小町苦労譚』は、主人公が女性でありながら恋愛要素がほとんどありません。

静子は戦国時代に飛ばされても「恋より仕事」。

信長や森可成、慶次など魅力的な男性キャラが多いにもかかわらず、物語は恋愛よりも協力関係や信頼関係を軸に進みます。

この潔さこそ静子の魅力なのですが、映像作品の企画側から見ると「女性視聴者の入り口が少ない」と判断されやすい部分でもあります。

恋愛のきらめきがない分、感情の起伏をどう映像で表現するかが難しく、脚本家の腕が問われるジャンルです。

しかし逆に言えば、静子というキャラクターは“自立した女性像”の先駆けともいえます。

現代社会に通じる「仕事に誇りを持ち、結果で信頼を勝ち取る姿」は、多くの人に勇気を与えます。

恋愛を描かないことで、普遍的な人間ドラマを描くことができるのです。

時代劇ジャンルの“制作コスト”問題

もう一つの大きな壁は、時代劇をアニメで描くコストです。

戦国時代という設定では、甲冑、槍、馬、城、田畑など細かい背景作画が欠かせません。

現代ものや学園ものに比べて、1話あたりの制作コストが高くなります。

さらに『戦国小町苦労譚』では、静子が開発した農具や建物、技術街の風景など“現代の技術を反映した戦国風景”が多数登場します。

これらを丁寧に描こうとすると、資料の再現やデザイン設計に膨大な時間と予算がかかります。

加えて、戦国武将や村人たちの人数も多いため、群衆シーンを描くだけでも手間がかかるのです。

実際、アニメ業界では「戦国モノはリスクが高い」と言われています。

背景が重厚であるほど作画チームの負担が増し、スケジュールの遅れや品質低下の危険性も上がるためです。

そのため、企画会議では「歴史モノは売れても採算が取れない」と判断され、見送られてしまうこともあります。

しかし、それを乗り越えて映像化できれば、『戦国小町苦労譚』は確実に“他にない作品”になります。

農業、技術、知恵、そして信頼で戦国を生き抜く物語は、リアル志向のアニメファンにも強く刺さるでしょう。

まとめ情報

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 人気 | 累計発行部数300万部超。漫画版も好調。 |

| 企画状況 | 水面下でアニメ化企画が動いた可能性あり。未発表のまま消えたケースも。 |

| 出版元の規模 | アース・スターは中堅レーベルで、制作資金の確保が難しい面がある。 |

| 内容の特性 | 農業・内政・技術中心の構成で、派手なアクションが少ない。 |

| 恋愛要素 | 主人公が恋よりも仕事に全力。女性層へのアプローチが弱い。 |

| 制作コスト | 戦国背景・農具・兵站描写が多く、作画負担が大きい。 |

| 総合評価 | 内容は高評価だが、アニメ化のハードルが高いジャンル。 |

他作品と比較して見える『戦国小町苦労譚』の難しさ

『戦国小町苦労譚』がアニメ化されにくい理由を考えるとき、同じように「現代人が戦国時代に行く」というテーマを持った作品と比べてみると、その違いがはっきり見えてきます。

特に『信長のシェフ』のような成功例を見れば、なぜ『戦国小町苦労譚』の映像化が難しいのかが浮かび上がります。

また、この作品がアクションよりもドラマ性を重視していること、現代知識をリアルに描くためにかかる「作画コスト」の高さなど、アニメ化する際の課題も多くあります。

『信長のシェフ』が成功して『戦国小町苦労譚』が難しい理由

『信長のシェフ』は、現代の料理人が戦国時代にタイムスリップして信長の料理人になるという物語です。

どちらも“現代知識で戦国を変える”という共通点がありますが、アニメ化やドラマ化のしやすさという面では大きな違いがあります。

『信長のシェフ』は、料理という「視覚で伝わる題材」を扱っていました。

食材を切る、火を通す、盛り付ける――こうした動きは映像で表現しやすく、視聴者にも直感的に伝わります。

対して、『戦国小町苦労譚』は農業や兵站、土木工事など、完成までに時間がかかるプロセスを描く場面が多い。

たとえば静子が荒地を耕すシーンでは、堆肥を混ぜ、土を休ませ、何か月もかけてようやく収穫にこぎつけます。

文章や漫画ではその過程を丁寧に描けますが、アニメだとテンポが遅く感じられてしまうのです。

また、『信長のシェフ』は「信長が食を通して戦略を立てる」という明確な構図があります。

一話完結型の物語構成ができるため、ドラマとして映像化しやすい。

一方で『戦国小町苦労譚』は、静子の知識が徐々に社会を変えていく長期的なストーリーです。

一話完結の起承転結にしづらく、脚本をまとめるのが難しい。

そのため、制作会社が「どこで区切るか」を決めにくいのです。

アクションよりもドラマ性重視、地味に見えてしまう展開

『戦国小町苦労譚』には、戦国モノにありがちな派手な合戦や剣戟の場面は少なめです。

中心にあるのは人と人との信頼関係、知恵の共有、社会の仕組み作りです。

静子が信長から村の再建を命じられたとき、剣を振るう代わりに、まずは畑を歩き、土を手に取ります。

そして「ここは水はけが悪いですね」と冷静に分析し、農業の基礎から立て直す。

こうした姿は静かで、地味に見えます。

でもその中に、人間ドラマがぎっしり詰まっています。

鍛冶職人の金蔵に新しい道具を作らせるときも、「これがあれば作業が楽になる」と語る静子の表情には、命を守る責任と情熱が宿っています。

森可成や才蔵たちとの掛け合いも、派手ではないけれど温かい。

彼女たちの「信頼の積み重ね」が物語を前に進めていきます。

しかし、アニメでこの“静かな熱”を描くのは非常に難しい。

戦闘シーンのような動きの派手さや音の盛り上がりが少ないため、視覚的に“退屈”に見えてしまう危険があります。

作品の核となる人間関係や努力の尊さをしっかり伝えるには、緻密な演出力が必要なのです。

現代知識を再現するには「作画コスト」が高い

『戦国小町苦労譚』の大きな特徴は、静子が現代の農業・科学・医療の知識を戦国時代に持ち込み、それを再現していくことです。

しかし、これをアニメで表現するには非常に多くの労力が必要です。

たとえば、静子が作る肥料や農具の構造。

堆肥の発酵過程、風車や製粉機の試作品、井戸の水圧調整など――それぞれのシーンに正確な時代考証とデザインが必要になります。

さらに、戦国時代の風景と現代技術の融合という難しいビジュアル表現が求められます。

現代の装置が“戦国風”に馴染むように描くには、設定資料を作り込む必要があります。

このような「正確さ」と「美しさ」を両立させるには、1話あたりの作画コストが高くなる。

そのため、制作会社が企画段階で「コストに見合うリターンがあるか」を慎重に判断することになります。

『戦国小町苦労譚』は内容的に深く、アニメ化すると確実に話題になるでしょう。

しかし、リアルな農業シーンや兵站の描写を手抜きせずに再現するとなると、予算が膨らみすぎてしまう。

それが、いまだに映像化が難航している理由の一つでもあります。

まとめ情報

| 比較項目 | 『戦国小町苦労譚』 | 『信長のシェフ』 |

|---|---|---|

| 主題 | 農業・技術・内政 | 料理・戦略・人間関係 |

| 物語構成 | 長期的・積み上げ型 | 一話完結型 |

| 映像化のしやすさ | 地味だが深いテーマ | 見た目で伝わりやすい |

| 作画負担 | 高い(道具・風景・動物など) | 中程度(食と人物中心) |

| 視聴者層 | 歴史・科学好き | 一般層・主婦層にも人気 |

もしアニメ化されたら?ファンが夢見る理想の映像化

では、もし『戦国小町苦労譚』がアニメ化されるとしたら、どんな形が理想的でしょうか。

原作を愛するファンの多くは、「静子たちの世界が動く姿を見たい」という思いを持っています。

ここでは、制作会社ごとの相性やキャスト、作品としての方向性など、実際にアニメ化されたときの可能性を考えてみましょう。

制作会社ごとの相性──「PA Works」や「MAPPA」なら?

この作品にぴったり合いそうなのが、「PA Works」や「MAPPA」といった高い作画力を持つスタジオです。

PA Worksは『花咲くいろは』や『白い砂のアクアトープ』など、働く人々の姿を丁寧に描く作品で知られています。

農業や村づくりの“日常の努力”を映すには最適です。

一方、MAPPAは『ヴィンランド・サガ』や『進撃の巨人 The Final Season』など、リアルな歴史・戦争描写に強い制作会社。

静子隊の訓練風景や、志賀の陣での緊張感ある戦略パートを映像化するなら、MAPPAの重厚な画作りが合うでしょう。

さらに、静かな時間と激しい戦場のコントラストを描くには、音楽演出も重要です。

風の音や畑を耕す音、雨のしずくといった“生活音”を繊細に使うことで、戦国の空気を生かすことができます。

静子役の声優・新島瑠菜を続投してほしい理由

原作のビジュアルノベル版で静子を演じたのは、新島瑠菜さんです。

彼女の声は、落ち着きと芯の強さを兼ね備え、まさに静子そのもの。

信長に命令されても動じず、村人に冷たくされても笑顔で返す――そんな静子の姿を支える声です。

特に印象的なのは、静子が宇佐山の戦いで失敗を悔やむシーン。

「私のせいで…可成さんを危険にさらしてしまった。」と、静かに涙をこらえる場面の声の震えには、人間としての弱さと責任感がにじみ出ています。

この繊細な演技は、他の誰でもなく新島さんだからこそ出せるものです。

ファンの間でも「アニメ化されるなら、絶対に声は変えてほしくない」という声が多いのも納得できます。

農業×信長×タイムスリップが生む“新しい戦国エンタメ”

『戦国小町苦労譚』の面白さは、「戦国時代を現代人がどう生きるか」というリアルな問いにあります。

静子はただのタイムトラベラーではありません。

信長の命に従うだけでなく、自分の頭で考え、村や兵を支える「仕組み」を作っていきます。

この視点は、従来の戦国エンタメにはあまり見られなかったものです。

もしアニメ化されれば、戦国モノの新しい方向性――「知恵で未来を切り開く時代劇」として注目されるでしょう。

農業、兵站、技術革新など、一見地味なテーマを魅力的に描けるのは、この作品ならではの強みです。

WOWOWオリジナル化の懸念と、NHK大河化の可能性

一方で、映像化の“形”にも注意が必要です。

もしWOWOWオリジナルなど、限定配信型の企画で進めば、シリーズの続編が作られにくくなる懸念があります。

物語が長い『戦国小町苦労譚』は、1期だけでは終わりません。

広い層に届けるには、連続アニメや大河ドラマのような形が理想的です。

実際、NHK大河ドラマ化も夢ではありません。

静子という女性主人公が、知識と努力で国を変えていく姿は、大河ドラマのテーマにぴったりです。

信長、濃姫、慶次といった歴史上の人物たちも魅力的で、史実と創作のバランスも取りやすい。

大河化すれば、若い層から歴史ファンまで幅広く受け入れられるでしょう。

まとめ情報

| 観点 | 内容 |

|---|---|

| アニメ化の理想的制作会社 | PA Works(生活描写)/MAPPA(戦闘と緊張感) |

| 声優 | 新島瑠菜の続投がファンの希望 |

| 映像テーマ | 農業・技術・人間ドラマの融合 |

| 向いている媒体 | NHK大河/Netflixシリーズ |

| 懸念点 | WOWOW等での限定展開はシリーズ化しにくい |

アニメ化されない本当の理由は“作品内容”ではない

『戦国小町苦労譚』は、内容的にはアニメ化に十分ふさわしい魅力を持つ作品です。

戦国の知恵と現代科学を融合させた物語は独創的で、キャラクターも個性的。

静子という主人公も、努力で人の信頼を勝ち取るタイプで多くの読者に愛されています。

では、なぜこれほど完成度の高い作品がアニメ化されないのでしょうか。

答えは、「作品内容の問題」ではなく、業界の構造や資金の波、タイミングの問題にあります。

ここでは、表には出にくい“アニメ業界のリアル”をわかりやすく掘り下げます。

映像化には政治的なタイミングと資金の波がある

アニメ化というのは、単に「人気があるから作られる」わけではありません。

実際には、出版社、制作会社、放送局、スポンサーなど、複数の企業が同時に動く必要があります。

その中で最も重要なのが、「タイミング」と「資金の波」です。

アニメの企画は数年前から動き出します。

しかし、制作会社のスケジュールが埋まっていたり、スポンサー企業が他作品に予算を回していたりすると、せっかくの企画も後回しにされてしまいます。

さらに、放送枠の空き状況や、アニメのトレンドも関係してきます。

たとえば、異世界転生ブームの真っただ中では「戦国モノ」は地味に見える時期もあります。

『戦国小町苦労譚』の場合、農業や技術を扱う“地に足のついたテーマ”が特徴です。

しかし、こうした作品は派手なアクションよりも制作費に対して目立ちにくいため、出資側から「今は優先しにくい」と判断されることもあります。

逆に、世間で“知識系アニメ”や“社会派作品”が注目を集める時期になれば、一気に企画が再浮上することもあるのです。

つまり、アニメ化には「企画の良さ」よりも「時代の風向き」が大きく関わります。

静子がどれだけ努力しても、畑に雨が降らなければ芽が出ないように。

作品にも「育つ時期」があるのです。

出版社・アニメ会社間の利害関係で頓挫することも

アニメ業界では、出版社や制作会社の「思惑のズレ」が原因で企画が止まることも珍しくありません。

アニメ化には、原作の出版社が持つ権利と、アニメ制作側が出す資金・人員のバランスを取る必要があります。

この関係をうまく調整できなければ、プロジェクトが宙に浮いてしまうのです。

『戦国小町苦労譚』を出版しているアース・スター エンターテイメントは、規模としては中堅の出版社。

過去にもアニメ化された作品はありますが、どれも1クール完結や配信限定が多い傾向があります。

一方で、『戦国小町苦労譚』のような長編を作るには、最低でも2クール(半年間)分の放送枠と予算が必要です。

ここで、制作会社との交渉が難航することがあります。

「予算を削るならクオリティが落ちる」

「でもクオリティを維持するなら費用が足りない」

このせめぎ合いの中で、どちらも譲れず、結果的に話が進まない。

そんなことが実際に起きています。

静子が信長と交渉するときのように、「どちらも理があるが、落とし所が見つからない」という状況です。

また、別の出版社が同じテーマの作品を推している場合、「市場がかぶる」として優先順位が下がることもあります。

人気作品であっても、業界全体の流れの中で“埋もれてしまう”のです。

「知られないまま潰れる企画」──業界のリアル

アニメ化の企画は、実際に動き始めても公表される前に中止になることが多いです。

なぜなら、企画段階ではまだ出資企業も脚本家も確定しておらず、途中で頓挫してもニュースに出ないからです。

業界では「1つのアニメが放送される裏で、10本の企画が消えている」と言われるほどです。

スタッフが確保できない、スケジュールが合わない、メインスポンサーが降りた――。

そのたびに企画は一度ストップし、再構成されるのですが、再起動するとは限りません。

『戦国小町苦労譚』も、この「静かに消えた企画」の中に含まれていた可能性があります。

実際、書籍の売上やコミカライズの人気を考えれば、アニメ会社から打診があったとしても不思議ではありません。

しかし、発表前に頓挫すれば、ファンの耳には届かない。

表面上は「アニメ化されない作品」に見えるだけです。

信長が戦略を練るように、業界も「どの企画をいつ動かすか」を常に計算しています。

その中で、ひとつの作品が通過できる確率はほんのわずか。

それが、“アニメ化の壁”の本質なのです。

まとめ情報

| 要因 | 内容 |

|---|---|

| タイミング | 流行やスポンサーの動向で優先順位が変わる。 |

| 出版社の立場 | 中堅レーベルは資金や人員で不利。 |

| 制作現場の事情 | スタジオのスケジュール・スタッフ確保が困難。 |

| 企画の性質 | 長期構成で予算が高くなりやすい。 |

| 発表前の頓挫 | 公表されないまま中止になる企画が多い。 |

結論──アニメ化が難しくても希望はある

ここまで見ると、「やっぱり無理なのか」と感じるかもしれません。

でも実は、『戦国小町苦労譚』のような作品こそ、**“時間をかけて評価されるタイプ”**なのです。

市場の波やブームの変化次第で、いつでも再浮上する可能性を秘めています。

シリーズ累計300万部という“数字”が後押しになる

アニメ化の最も強い材料は、人気の“持続力”です。

『戦国小町苦労譚』は、刊行から年数が経っても売れ続けており、シリーズ累計300万部を突破しています。

この数字は、アニメ化を判断するうえで非常に大きな後押しになります。

さらに、コミカライズ版やスピンオフも好調で、電子書籍の評価も高い。

つまり、作品の世界観が長く支持されているということです。

こうした“安定した人気”を持つ作品は、一度ブームが再燃すれば、アニメ化が一気に現実的になります。

静子が地道に畑を耕し続けたように、『戦国小町苦労譚』も少しずつ読者を増やしてきました。

その努力の積み重ねは、必ず何らかの形で実を結ぶはずです。

時代劇ブーム再燃で“遅れて花開く”可能性

近年、アニメ・ドラマともに「時代劇」ジャンルが少しずつ復活しています。

『るろうに剣心』の再アニメ化、『葬送のフリーレン』のように文化や伝承を描く作品のヒットなど、静かな流れが戻ってきているのです。

この流れの中で、『戦国小町苦労譚』のような「歴史×科学×人間ドラマ」は非常に価値があります。

特に、農業や内政、社会の仕組みといった“人の営み”を描ける作品は、今の時代にぴったりです。

もしNHKやNetflixのようなプラットフォームが注目すれば、数年後に突然アニメ化される可能性も十分あります。

静子が「焦らず、今できることをやる」と信長に言ったように、この作品も“熟す時間”を待っているのかもしれません。

静子と信長の物語は、いつかきっと映像化される

静子と信長の関係は、単なる主従ではありません。

お互いに認め合い、知恵と勇気で未来を切り開いていく“相棒”のような関係です。

その姿は、今の社会にも通じるテーマです。

信長が静子に言った「おぬしのような者がいれば、この国は変わるかもしれぬ」という言葉。

これは、作品そのもののメッセージでもあります。

地味でも真っすぐに努力を続ける者が、時代を動かす――。

だからこそ、『戦国小町苦労譚』のアニメ化は、いつか必ず実現するはずです。

それが今でなくても、5年後でも、10年後でも。

作品の“強さ”は、流行に流されない普遍性にあります。

まとめ情報

| 観点 | 内容 |

|---|---|

| 現状 | 企画が通りにくい業界構造とタイミングの問題。 |

| 強み | 累計300万部の安定した人気と読者の支持。 |

| 追い風 | 時代劇・歴史系ブームの再来。 |

| 展望 | 大河ドラマやNetflix企画で再注目の可能性。 |

| 結論 | 内容ではなく「時期」の問題。チャンスはまだある。 |

アニメ・映画が大好きで毎日色んな作品を見ています。その中で自分が良い!と思った作品を多くの人に見てもらいたいです。そのために、その作品のどこが面白いのか、レビューや考察などの記事を書いています。

詳しくはこちら

コメント