『映画ドラえもん のび太と雲の王国』。数あるドラえもん映画の中で5本の指に入る作品だと私は思います。

子供の頃から何度も視聴し、なんとなく面白いなと思っていた今作ですが、実はとんでもない深みを伴っていた作品だったことが、大人になって見直してみるとどんどんとあらわになっていきます。

本記事では、雲の王国は”トラウマ”と言われる声を切り口にして、どのようなテーマが描かれているかについて考察していきたいと思います。

【映画ドラえもん のび太と雲の王国】の基本情報

まずは先に、映画の基本情報だけ、簡単におさらいしておきます。

知ってるわ!という人はいつぎの項目まで飛ばしてください。

1992年に公開された映画『ドラえもん のび太と雲の王国』は、シリーズ第13作目となる劇場版で、子どもから大人まで多くの人々に愛されています。本作は、藤子・F・不二雄の人気漫画「ドラえもん」を原作にしたアニメ映画で、ファンタジー要素を取り入れつつも環境問題についてのメッセージを強調している作品です。この記事では、この映画の基本情報、あらすじ、主要キャスト・スタッフ、使用されたひみつ道具などを詳しく紹介します。

公開日と基本データ

『ドラえもん のび太と雲の王国』は1992年3月7日に日本で公開されました。上映時間は約97分と、ドラえもん映画シリーズの中では標準的な長さです。製作国は日本で、言語はもちろん日本語。配給収入は約16.8億円を記録し、当時としては高い評価を受けました。この映画は、シンエイ動画が制作を担当し、東宝が配給を行っています。

主要キャストとスタッフ

映画の監督を務めたのは、ドラえもん映画ではおなじみの芝山努監督。脚本と原作は藤子・F・不二雄が手掛けており、物語の骨格を作り上げています。音楽は、ドラえもん映画の音楽を多く担当している菊池俊輔が担当。主題歌には、武田鉄矢の「雲がゆくのは…」が使用され、作品の雰囲気を盛り上げています。

声の出演には、ドラえもん役の大山のぶ代や、のび太役の小原乃梨子、しずか役の野村道子、ジャイアン役のたてかべ和也、スネ夫役の肝付兼太が揃っています。これらのレギュラーキャストは、シリーズを通してお馴染みの顔ぶれです。

あらすじ

物語は、のび太が「雲かためガス」を使って、空に浮かぶ王国を作るところから始まります。彼は仲間たちとともに雲の王国で楽しく過ごしていましたが、ある日気流に流されて山の中に漂着してしまいます。そこで、のび太たちは不思議な少年と巨大亀を発見し、少年を助けることになります。

実はその少年は「天上人」という高度な文明を持つ人々が住む場所から来た人物で、天上人たちは地上の環境破壊を許さず、大洪水で地上文明を滅ぼす計画を進めていました。のび太たちは、地上と天上の人々が共存できる方法を模索しながら、この大規模な計画を阻止するために戦います。ドラえもんとのび太、しずか、ジャイアン、スネ夫が力を合わせて立ち向かう姿が描かれています。

使用されたひみつ道具

本作には、ドラえもんのひみつ道具が多数登場します。特に印象的なのは、「雲かためガス」と「雲ローラー」です。これらは、雲を固めたり、均したりすることで、空に浮かぶ物体や場所を作り出すために使用されます。「雲かためガス」は、のび太が最初に発明した道具であり、雲の王国を作り上げるための鍵となります。

また、「ロボッター」や「迷子探し機「ごはんだよー」」も登場し、物語の進行に重要な役割を果たします。これらの道具が、のび太たちの冒険をさらに面白く、そして便利にしています。

【映画ドラえもん のび太と雲の王国】のトラウマ要素とは?

この映画をトラウマだという声がネット上に溢れていますが、どのような点でそのような感想が聞こえてくるのか。

実際の描写を踏まえて解説していきます。

トラウマ①:ノア計画により洗い流される地上世界

映画『ドラえもん のび太と雲の王国』における最も強烈なトラウマの一つは、「ノア計画」と呼ばれる天上人による地上世界の破壊計画です。ノア計画は、天上人が地上の環境破壊に対抗するために実行しようとする計画であり、その内容は、地上の文明をすべて洗い流し、再生させることを目指しています。天上人たちは、地上の環境が乱れ、自然が破壊されている現状を目の当たりにして、その解決策として地球規模での大洪水を起こすことを決断します。この計画が実行されることになれば、すべての地上文明が消滅し、無秩序な状態に戻ることになります。

この計画が明らかになると、物語は一気に緊迫感を増します。地上人たちが知らないうちに、天上人たちが次々と準備を進めており、映画はその破壊的な動きに立ち向かうドラえもんとのび太たちの姿を描きます。ノア計画の最大の恐怖は、その規模と破壊の一方的な性質です。天上人たちは、地上人に対して何の遠慮もなく、無差別に大洪水を引き起こそうとしています。これは、地上人たちの生活を全て奪い、希望を絶つことになるのです。

映画を通して描かれるノア計画の背景には、現代社会の環境問題が色濃く反映されています。地球温暖化や環境破壊の進行によって、自然が危機的な状況にある現実を直視させられると同時に、その解決策としての破壊的な手段が描かれます。このトラウマ要素は、視覚的に非常に強烈で、地上の未来が水に飲み込まれていくシーンは観る者に深い衝撃を与えます。映画を見た観客は、自然と人間との関係や、私たちが直面している環境問題について深く考えさせられることになります。

ノア計画の恐ろしさは、単なる自然災害にとどまらず、人間の未来に対する無力さや絶望をも象徴しています。地上世界が一瞬で消え去るという概念は、観客に深い印象を残し、物語のテーマである「共存」や「環境保護」の重要性を強く訴えかけます。このトラウマ的な要素は、映画の中でも特に印象的であり、物語のクライマックスを作り上げる大きな要素となっています。

トラウマ②:ぶっ壊れるドラえもん

『ドラえもん のび太と雲の王国』の中で、ドラえもんがぶっ壊れるシーンは、観客にとって非常に衝撃的で心に残るトラウマ的な瞬間です。ドラえもんは、のび太たちの頼りにされ、いつも仲間たちを支えてくれる存在であり、子どもたちにとっては絶対的なヒーローのような存在です。しかし、この映画の中でそのドラえもんが壊れてしまうという展開が描かれます。

物語の中で、ドラえもんは、ノア計画の阻止を目指して奔走している最中に、天上人たちによって攻撃され、その体が壊れてしまいます。まさかの展開に、観客は衝撃を受け、ドラえもんがこんな形で壊れるのは想像もしていなかったことに驚かされます。壊れたドラえもんは、まるでただの機械のように動かなくなり、その姿を見ているのび太たちはもちろん、観客も無力感や絶望感を覚えます。

このシーンは、ドラえもんがただのロボットであることを再認識させられる瞬間でもあります。普段は優しく頼りになる存在であり、人間以上に感情豊かに描かれることが多いため、その姿が壊れるということは、観る者にとって大きな心理的な打撃です。ドラえもんが壊れることで、のび太たちの心にも大きな穴が開き、映画のトーンが一気にシリアスで暗いものに変わります。

また、ドラえもんが壊れるという出来事は、物語の根底にあるテーマである「成長」の一環ともいえます。壊れたドラえもんを修理するために、のび太は自らの力で問題を解決しなければならなくなり、彼の成長が試されます。観客もまた、のび太の奮闘を見守りながら、彼がドラえもんに頼らずに自分の力で立ち上がることを期待するようになります。しかし、この過程で感じるドラえもんへの依存とその壊れた状態が与える感情的な痛みは、まさにトラウマ的なものとして心に残ります。

トラウマ③:地上人と天上人の対立

『ドラえもん のび太と雲の王国』におけるトラウマ的要素の一つは、地上人と天上人の対立です。この対立は、映画の中で重要なテーマとなっており、両者が異なる価値観と目的を持って戦うことが物語の根幹にあります。天上人は、地上世界の環境問題に対して過激な手段を取ろうとし、その結果として地上文明を壊滅させることを計画します。一方、地上人であるドラえもんとのび太たちは、自然と人間の共存を目指して戦う立場です。

この対立の背景には、地球の環境破壊や人間の活動に対する天上人たちの絶望的な反応があります。天上人たちは、地上の環境が取り返しのつかない状態にあると考え、根本的な解決策としてすべてをリセットしようとします。彼らの方法は、極端で破壊的であり、感情的にも冷徹で、地上人の命や生活を軽視しています。これに対して、地上人たちは、自分たちの文化や生活を守るために必死に戦い、両者の対立は激化します。

この対立は、単なる物語の背景として描かれるだけでなく、現実世界における環境問題や社会問題を反映しており、観客に深い心理的な影響を与えます。映画の中で描かれる「天上人と地上人の対立」は、ただのファンタジーではなく、環境問題に対する強いメッセージを含んでおり、観客にとっては心に深く刻まれるものとなります。また、この対立は、単純に善悪を問うものではなく、双方の立場を理解し合うことの重要性も問いかけています。

地上人と天上人の対立は、まさに「人間と自然」「破壊と再生」のテーマを象徴しており、観客にとって大きな衝撃を与えます。この対立が描かれることで、観客は自分たちの生活や地球に対する責任について考えさせられると同時に、現実世界で直面している問題への意識が高まります。

このように、この映画にはトラウマ要素とされる強烈な描写がいくつもあるのがわかります。

作品は現実世界を描くもの

ここからもっと本質的な話をしていきたいと思います。

先ほどは、「トラウマ」という要素を表面的にわかりやすく捉えて解説しました。

しかし、なぜ我々がこれらの要素を”トラウマ”として捉えるのでしょうか。

「ドラえもんがぶっ壊れる」は例外的ではあると思いますが、それ以外の二つの要素に関しては、見ている私たちが「他人事ではない」という感情を抱いているため、「怖い、恐ろしい」と感じるのではないでしょうか?

これはある種、この作品に内在している”リアリティ”とも言えるでしょう。

今のドラえもん映画は知りませんが、少なくとものぶ代版のドラえもん映画の多くはエコロジーをテーマにした映画が多くありました。それはF先生の子供達に対する強いメッセージだったと思います。

今回の映画の中ではもろわかりやすく、環境破壊による大気汚染、動植物の絶滅、海洋汚染、地球温暖化による海面上昇、さらに人間同士の”戦争”までもに切り込んでいます。(ちょっと盛り込みすぎな感はありますが。。。)

このような地球に対して好き勝手やっている人類(地上人)に対して、天上人なる存在が天罰を下すべく、地上人の文明ごと洗い流すということし出す。

なかなかのSFしている作品で、私たちが日常的に直面している課題に対しての、フラストレーションをこの作品でぶつけているとも取れるわけです。

そこで起こる地上人と天上人の対立。この映画の中では地上人の代表がしずか、スネ夫、ジャイアンなので、彼らではでどうしようもなかったですが。

とにかく、このテーマは決してフィクションにとどまらず現実の地球上で起こっていることを描いているのです。

作り手のインスピレーション

作り手が作品を作ろうとなった時に、参考にするのは必ず現実です。

つまり、その人の過ごしている世界、経験、記憶、触れている作品などからインスピレーションを受けて作品を作るのです。

まさか、我々の知らない未知の次元があってそこからアイデアが舞い降りているということはないでしょうから。基本的には私たちの生きる物理世界では、作品というのは作者の頭、つまり現実の要素同士の複合体と言えるわけです。

ですので、今回の場合はF先生が常日頃考えている、エコロジーの問題を、ドラえもんというフォーマットに落とし込んだものであるというふうに考えることができます。

雲の王国と核の抑止力

最後にこの作品で描かれている最も驚くべきテーマについて紹介します。

映画の終盤、ノア計画を知ったのび太とドラえもんは、天上人と交渉に乗り出しました。

そこでドラえもんが子供向けとしては史上初ではないかとも言える行動を繰り出します。

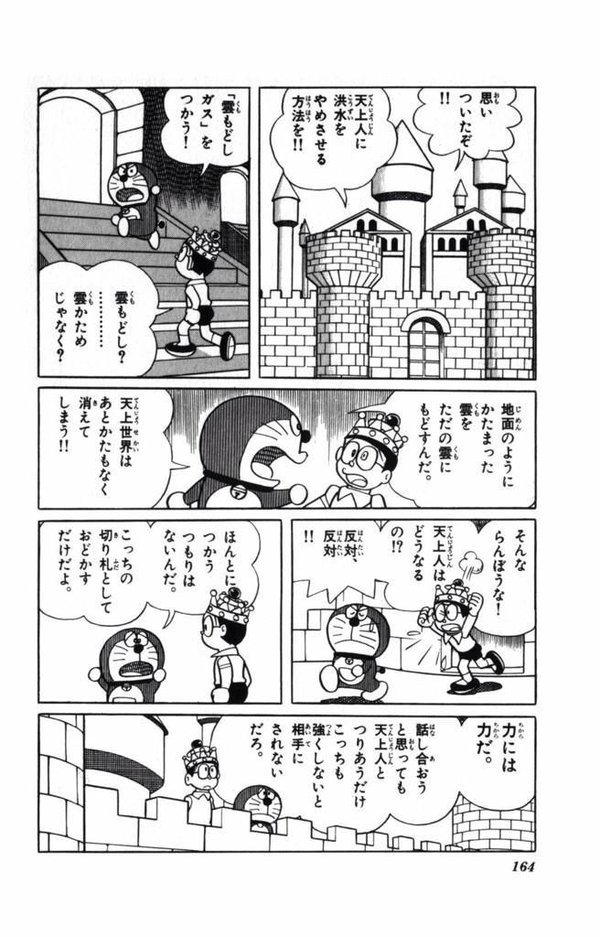

(上記画像引用元:大長編ドラえもん12 のび太と雲の王国 (てんとう虫コミックス))

つまり、天上人たちは「地上世界をすべて洗い流せるテクノロジー」を持っていて、それをドラえもんたちがどう交渉しようとも、いつでも発動できるわけです。

そこでドラえもんは、天上人たちに対して「雲もどしガス」なる秘密道具を抑止力として持ち出すことによって”対等に交渉できる”と考えたわけです。

「そっちがやるなら、こっちもやるだけの力を見せつける」というのは、まさしく現実世界に存在する”核抑止力”の問題にあたると思います。

こんなのがドラえもんで描かれていたなんて、子供の頃の私たちには想像もできませんでした。

結末としては、核は抑止力ではなく、地上から来ていた違法狩猟民どもの悪巧みによって、人がいない場所に1発放たれることになります。

この「放たれる」ということをまで考えると、このような大量○戮兵器は存在した時点でリスクが発生する。よって絶対に放たせないために、抑止力として持つ必要がある。しかし、映画の中では放たれてしまった。では、どうするべきなのか。

この映画の中では、1発放たれたことによって、それ以上の武力行使が起こらず話し合いで解決し、天上人が地上人の可能性を信じて未来を託すという結末で終わっています。

これはすなわち、この映画を見た人たちに「どうするんだね君は?」と問いかけることに他ならないと思っています。

つまり、作者はこの映画を通して2つの立場である、地上人と天上人、「環境を破壊する人々」と「環境を保護しようとする人々」の2つの視点に立ってどうするべきかを考えろと言っているのだと思います。

まとめ

本記事では、『映画ドラえもん のび太と雲の王国』を切り口に、作品は現実世界の出来事を描いているということを考えてみました。

私たちが作品に感じるリアリティというのは、自分ごととして考えられるかどうかが、大きな要素だと考えます。

逆にいうと、作品というものは現実世界を描いているのだから、現実世界を知る手段とも言えると思います。

抽象化・記号化・比喩化された現実こそが作品で描かれていることであり、世界を少しでも知る手掛かりでもあり、人生になんらかの変化をもたらすものであると考えます。

皆さんはどんな作品にリアリティを感じますか?

アニメ・映画が大好きで毎日色んな作品を見ています。その中で自分が良い!と思った作品を多くの人に見てもらいたいです。そのために、その作品のどこが面白いのか、レビューや考察などの記事を書いています。

詳しくはこちら

コメント